11. November

13. November 2009 | Elmar Krekeler8.15. Immer noch in der Matratzengruft. Zauberberg-Bewerbungshusten. Robert Enke hat sich vor den Zug geworfen. Kam gestern abend schon. Sieht alles nach dem großen Dunkel aus. Nach dem Morbus Gompert. Müsste man jetzt zusammenstellen, den ganzen Katalog der Depressionen, den DFW im Spaß versteckt hat. Ich nicht. Ich bin krank.

Und wenn das mit der taffen Nonnen hier nicht gleich aufhört, dann werd ich noch kränker. Immerhin wird’s jetzt antiklerikal. Der große Storch erzählt von der Ersetzung der chemischen Krücke Drogensucht zur Überlebenshilfe durch die spirituelle Krücke Katholizismus. Interessant. Gerade für einen Amerikaner. Wir hören allerdings gleich, was für ein schönes Wort, das „Röhren der Allgemeinplatzhirsche“, das sind die unter uns, die morgens, wie es der große Kollege K. ausdrückt, schon in ein Dünkelbrötchen beißen. Wir faseln durch anonyme Zellen von Drogensüchtigen oder Zellen anonymer Drogensüchtiger. Bis wir an Gately hängen bleiben, der in der Klinik liegt und augenscheinlich nicht medikamentiert werden darf, weil er ja sonst rückfällig werden könnte. Grausam. Im Fieber, der „ins Delir und wieder herausfällt, innerlich zerrissen, überzeugt, dass gewisse Männer mit Hut ihm Böses wollen“. Es tritt auf eine „Gruppe Realität ist für Leute, die nicht mit Drogen umgehen können“. Und ein großer, gelblicher Farbiger erzählt seine Geschichte. Darf man von sowas abgestumpft sein? Hatten wir doch alles schon. Das Entsetzen über den Zustand der Abschaumwelt wird nicht größer, wenn mir immer neue Bilder davon auf die Stirn gehämmert werden. Ist leider so. Immerhin führt es dazu, dass Joelle van Dyne zum ersten Mal sicher ist, dass sie clean werden möchte. Ich war schon vorher sicher, dass ich niemals nicht abhängig werden möchte.

Komisch übrigens. Dass beinahe sämtliche Familien im Spaß krankmachende Zusammenrottungen psychisch unverträglicher Menschen ist, die sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen und ihre Seelen ruinieren, dass andererseits aber die einzige Hoffnung, das einzige Licht am Ende des Tunnels der Abhängigkeit ausgerechnet genau das ist – die Familie, die Kinder.

Der Nonnen-Pulp geht munter weiter. Die Äbtissin wird ermordet. In Akt III „entfaltet sich dann eine veritable Vergeltungsorgie, nachdem die ganze schmutzige Wahrheit ans Licht gekommen ist: Anscheinend ist die taffe alte Vizeäbtissin, also die Nonne, die Blutschwestser aufgehoben hatte, in Wirklichkeit nicht aufgehoben worden, sondern hat in Wahrheit in über 20 Jahren des beispielhaften Novenensprechens und Hostienbackens an einer verborgenen degenerativen rezidivierenden Seelenfäulnis gelitten…“ Noch Fragen? Der Satz geht noch eine halbe Seite weiter. Wenn mal jemand ein Beispiel für einen absurden Plot sucht – Bitte.

Die taffe Nonne reitet in den Sonnenuntergang auf einem scharfen Hobel. Der Film ist aus. Im Rheinland machen jetzt die Narren mobil. Wenn ich bei KiWi in Köln jemanden noch nüchtern erreichen will, der mir die Gompert-Passage freigibt, muss ich jetzt schleunigst anrufen. Ein dreifach donnerndes Olau!*

*Koblenzer Karnevalsruf.

10. November

11. November 2009 | Elmar Krekeler9.30. Am Wasser. Fencheltee. Entspannungsmusik. Das mit dem zu Tode amüsieren von gestern nehm ich zurück. Lag fiebrös auf dem Sofa, als Deutschland den Mauerfall feierte, total zerlegt, Durchlauferhitzer. und mit dem Zweiten wurds nicht besser. Ein musikalisch-intellektuelles Aushängeschild, ein Kessel besonders Buntes, zum Zutodeamüsieren. Der Extremintellektuelle Guido Knopp! Der Extremextremintellektuelle Thomas Gottschalk! Jon Bon Jovi singt, weil er auch an der Mauer herum gepickelt hat! Fünf knödelige Tenöre singen Marius Müller-Westernhagen! Ein Schüler aus Düsseldorf bringt die Mauer zum Einsturz! Jetzt wissen wir endlich, wers war: Alles Westler. Wenn ich Ostler wäre, hätte ich nicht soviel fressen können, wie ich kotzen mochte. Wiedervereinigung auf „Wetten, dass…-Niveau“. Wäre ein gefundenes Fressen gewesen für DFW.

Poor Tony Krause immerhin geht’s wieder besser. Der Genderdysphoriker entlässt sich selbst aus dem Krankenwagen und glaubt sich pumperlgsund. „Bloß gut, dass man nicht sehen kann, wie man aussieht.“ Wohl wahr. Noch wahrer allerdings im Zusammenhang mit Poor Tony. Der sieht sich aber schon einer grandiosen Zukunft entgegentänzeln. Die Szene kennen wir doch. DFW betreibt ein Kabinettstück des Elends. Eine Szene aus etlichen Blickwinkeln. PTK tänzelt nämlich an Matty Pemulis vorbei. PTK war auch bei einer Aktion der „Front-Contre-O.N.A.N.isme“, eine Art Müll-Flash-Mob, an denen auch die Brüder Antitois beteiligt waren.

Wir müssen weiter. Hetzen durch den Hosenlatz von Ennet House. Eine kleine Liste der Namen fürs Gemächt der Häusler. Bam-Bam, Der grässliche Eber, Der polnische Fluch.

Und mit Kate Gompert diversifizieren wir die Depression aus. Von der Anhedonie oder einfacher Melancholie, in die wir mehr oder weniger gegenwärtig alle driften, angefangen. Interessant wird es, als DFW sich aufmacht ins Innere des Hal Incandenza. Und da nichts findet. Nur Leere. Kein intensives Innenlebengefühl, keine Lebensfreude, keine Wertschätzung seit Winzlingstagen. Ähnlich wie Orin. Vollkommen verkannt von Die Moms. Er ist einsam. Aber – so will es die Popkultur – er ist hip und cool, weil Anhedonie im millenialen Amerika hip und cool ist. DFW essayiert über die amerikanische Verfasstheit, über spirituelle Pubertät und was mit Kindern in der Phase geschehen kann. Wir „bekommen gezeigt, wie man Masken der Ernüchterung und der resignierten Ironie formt“. Hal, der leere Held, sagt, „dass das was sich als hippe zynische Transzendenz des Gefühls ausgibt, in Wahrheit Furcht vor dem echten Menschsein ist, denn ein echter Mensch ist wahrscheinlich unvermeidlich sentimental, naiv, schmalzanfällig und ganz allgemein erbärmlich“, „ein irgendwie nicht ganz richtig aussehendes Kleinkind“.

Wir schreiten weiter runter in der Skala der Depression. Die klinische Depression, Involutionsdepression, unipolare Dysphorie. Das kennen wir nun alles schon, vgl. Kate Gompert g.g.g.o. Noch einmal erklärt am Beispiel eines schwerdepressiven Modelleisenbahner. Das ist doch alles eher ein Essay hier.

Hat er wohl gemerkt. Es geht weiter mit dem Blickwinkelspiel. Ruth van Cleeve und Kate Gompert stöckeln die Straße an Matty Pemulis und PTK vorbei, durch die „Kegel epileptischen Lichts flackernder Straßenlaternen“. Die Erzählung zersplintert in Szenen gleichzeitig an unterschiedlichen Orten. Hält an bei Hal, der die taffe Nonne guckt und immer mehr Tenniselevinnen gucken mit. Wär lieber bei PTK geblieben. Das hier geht jetzt in die Beschreibung des Films über. Und den möchte ich schon gar nicht sehen.

Gottschalk allerdings ist schlimmer. Und die knödelnden Tenöre. Und Jon Bon Jovi. Wie soll man dabei gesund werden. Vor lauter Eigenschämen.

9. November

9. November 2009 | Elmar Krekeler13.00. Ordentlicher Tablettenkaffee. Loungejazz. Grützwurstwetter. Graupelsuppenhimmel. Sackundaschepanorama. Salzundpfefferatmo. Janztiefhängendes Wolkenjefetze. Was sollen bloß an diesem Mauerfallfeiertag die Gäste von dieser Stadt denken. 3,5 Millionen Bewohner einer ganzganz freudlosen Gasse.

Der versprengte Essay über die Kunst ein Tennisspieler zu werden. Als Star auf- und nicht gleich wieder unterzugehen. Hals Problem hockt direkt unter den Haaren. Der Mann denkt. Und er hat Gefühle. Beides schlecht. Weils einen aus der Kurve tragen kann, wenn mans im rechten Augenblick nicht abstellt.

Wir springen auf heute in gut einer Woche. Matty Pemulis, Bruder von meinem Lieblingspeinsack Michael, sitzt beim Portugiesen und inhaliert Suppe. Strichjunge. Bestimmt unter Drogen. Draußen zieht der Abschaum seine schleimige, übelriechende Bahn. Eine Frau kackt aufs Trottoir. Poor Tony Krause schwuchtelt vorbei, der bleiche Tod in schrillen Tüchern. Und Matty erinnert sich an seine nächtlichen Abenteuer mit Papa. Und was haben wir denn da? Wieder einen barbarischen Erzeuger, eine schreckliche Familie. Papa entlädt sich Nacht für Nacht in den Allerwertesten seines Ältesten, im Beisein seines Jüngsten. Leiste Abbitte bei Pemulis, da kann man ja nicht heile herauskommen. Das dauerhafte Ausleuchten immer der selben Finsternis hat allerdings eine ähnlich ermüdende Wirkung wie Hals gleich darauf folgender Nachmittag mit den Unterhaltungspatronen seines auch kinderseelenruinierenden Vaters, den Orin in herzzerreißender und Papa Wallace wahrscheinlich beruhigender Weise vor nicht allzu langer Zeit ja sogar verteidigt hat. Matty prostet dem blutigen Dahinscheiden seines arschfickenden Vaters zu. Hal schaut sich (jetzt sind wir aus unerfindlichen Gründen beim 11. November) „Winke, Winke, Advokat“ an, des Storchen mäßig unterhaltsamen Kurzfilm über das Schicksal einer ständig verspäteten fleischgewordenen Büroklammer, die auf dem Bahnsteig zum letzten rettenden Zug mit einem Jungen zusammenprallt, der ihn für Jesus hält. Sehr spezieller Fall für die Hermeneutiker unter uns. Hal will sich darob bestrafen „Spaß mit Zähnen“ gucken, „Babyfotos berühmter Diktatoren“ oder „Blutschwester: Eine taffe Nonne“.

So schlecht kann er gar nicht gespielt haben. Obwohl die taffe Nonne? Da könnte ich jetzt schwach werden. Der Ausblick von hier oben ist nicht zu ertragen. Da amüsier ich mich lieber zu Tode.

Malajube

9. November 2009 | René HamannWir führen eine unglückliche Beziehung mittlerweile. Immer öfter greife ich zu anderen, schieben sich andere in meiner Aufmerksamkeit und Zuneigung nach vorn. Es kommt zwar immer noch vor, dass ich mich stundenlang gefesselt zeige, aber das Interesse wird merklich schwächer. Die Phasen von Überdruss und Langeweile häufen sich. Auch der Besitzerstolz und der Ehrgeiz nehmen ab. Es ist tatsächlich nicht mehr so, dass ich es weiterempfehlen würde. Es ist zu opulent, zu dick, zu geschwätzig. Es kifft zuviel, hängt zuviel in Kifferschleifen, in Kifferlogik, die eben nicht immer stimmt; es tut zu oft schlau und verspielt, wo es einfach und elegant sein könnte; es enttäuscht Erwartungen, obwohl es das nicht nötig hätte; es ist zu gefräßig, verdaut zu viel und hat zu viel verdaut, es versucht zu oft, ein anderes zu sein etc. etc. Es zeigt mir auch wenig Neues. Es ist keinesfalls so, dass es mein Leben oder meine Ansichten vom Leben verändern würde. Ich verstehe seine Kanadafeindlichkeit nicht (und nicht den Umstand, dass niemand von den EuphorikerInnen hier irgendeine Theorie dazu hat). Vielleicht soll das lustig sein, in South Park kommen die Kanadier ja auch immer schlecht weg, allein, ich finde es auch nicht komisch. Was mich noch hält, sind Versprechen, auf deren Einlösung ich noch warte, und ganz simpel: dieser Blog hier, denn ohne ihn hätte ich die Lektüre längst abgebrochen und mein Exemplar einem Netzantiquariat anvertraut. Ich erlebe auch nicht wirklich etwas mit dem Buch, was ich ohne das Buch nicht auch erlebt hätte. Vielleicht würde es mir besser gehen ohne das Buch, aber selbst das bezweifle ich mittlerweile. Vielleicht erhoffe ich mir noch ein paar Tricks, die ich mir abschauen könnte. Vielleicht will ich mehr über Joelle, Kate und Orin erfahren, denn das sind die einzigen Figuren, die mir etwas näher gekommen sind. Vielleicht möchte ich noch etwas über Tennis erfahren (die Beschreibung des Spiels hat endlich stattgefunden, ca. 800 Seiten zu spät), über Drogen (die innenperspektivische Schilderung eines Rausches steht immer noch aus), über Schönheit und Verführung (das weiterführende Buch hat wohl Neil Strauss geschrieben). Wo bin ich? Seite 957. Bzw. mitten in Fußnote 269. Sind ja nur noch 400-450 Seiten. Oder zwei, drei andere, am Ende sogar bessere Bücher. Eines ist klar: Bis zum 1. Dezember schaffe ich das Buch auf keinen Fall. Will ich auch gar nicht.

Bilder

8. November 2009 | Clemens SetzNach längerer Blog-Abstinenz, die sich aus meinem Versuch, Gödels Beweis des Unvollständigkeitssatzes zu verstehen (und dazu gleich noch Douglas Hofstadters existenzielle Deutung desselben in seinem schnuckeligen Büchlein „Gödel Escher Bach“), ergeben hat, trage ich wieder mal ein bisschen was bei – allerdings nur etwas Kleines, Nebensächliches: Ein paar Bilder, auf die ich im Internet gestoßen bin.

Das erste ist auch gleich das Unangenehmste. Es zeigt eine meiner schlimmsten Befürchtungen (hinsichtlich der Rezeption von US allgemein):

.

Mario Incandenza, gesehen durch das intrepretatorische Temperament eines Zeichners: Ein leicht debil dreinblickendes, gutmütig sabberndes Wesen. Mich hat dieses Bild richtig wütend gemacht, auch wenn es vielleicht dem äußeren Erscheinungsbild Marios, für dessen Beschreibung DFW sich nun wirklich viel Zeit lässt, ganz angemessen ist. Aber trotzdem finde ich: So sollte man ihn sich wirklich nicht vorstellen. Ich habe Mario als die mit Abstand würdevollste Figur des Romans in Erinnerung. Die für mich rührendste Szene des ganzen Buches ist die Beschreibung, wie Mario – scheinbar ohne vom sonst alles wissenden Erzähler vorformulierten Grund – das Blut in Eric Clippertons Sterbezimmer aufwischt: „Der bradykinetische Mario brauchte die ganze Nacht und zwei Flaschen Ajax Plus, um mit seinen kontrahierten Armen und den Quadratfüßen das Zimmer zu putzen; die U18-Mädchen in den beiden Nachbarzimmern konnten kören, wie er immer wieder hinfiel und sich wieder aufrappelte.“ Nicht zu vergessen, dass Mario der einzige ist, der dem armen, an der Kälte der gleichgültig an ihm vorbeifließenden Menschheit verzweifelnden Barry Loach gegen Ende des Romans die Hand gibt. Er hat keinen Grund, ihm nicht die Hand zu geben, also gibt er ihm die Hand. So einfach ist das. So ist Mario, er umgeht einfach die Endlosschleifen, in denen sich die Figuren des Romans ständig verfangen (und auch gelegentlich die Menschen der Wirklichkeit, so wie ich in den letzten Tagen, brütend über die Frage, ob der Satz „Dieser Satz ist aus dem formalen System, in dem er existiert, nicht ableitbar“ ableitbar ist…) und tut einfach irgendetwas. Sein Glück ist es, dass er „nicht so gut mit Worten“ ist, wie er einmal zu Hal sagt. Weniger Worte, weniger Loops.

Das zweite Bild zeigt die Enfield Tennis Academy:

.

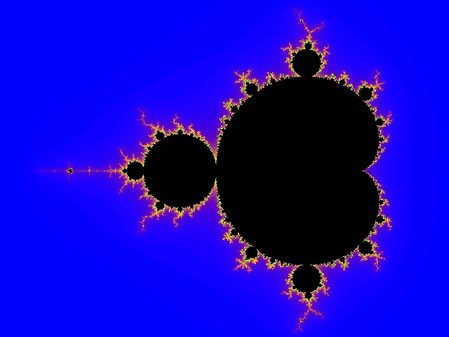

Die Kardioide (mein Gott, wie oft kann man sich bei einem einzigen Wort vertippen? ioioioi…) oder Herzform (manchmal auch: Nierenform) hat mich sofort an den Hauptteil der Mandelbrotmenge erinnert, das berühmteste Fraktal der Welt, auch bekannt unter dem merkwürdigen Namen „Apfelmännchen“, hier:

DFW hielt Infinite Jest für einen Roman in der Form eines Fraktals („a lopsided Sierpinski-Gasket“), obwohl dieser Gedanke für mich nicht wirklich leicht nachzuvollziehen ist. Steht der oft erwähnte Hügel hinter der Tennis Academy vielleicht dort, wo in der Mandelbrotmenge der zweitgrößte Kreis (links von der Haupt-Kardioide) steht? Ich habe keine besonders gute Raumvorstellung und die Geografie von Romanhandlungen ist fast immer das erste, was sich aus meinem Gedächtnis verabschiedet. Ich weiß, dass das wahrscheinlich überinterpretiert erscheint, aber wäre es nicht lustig, wenn DFW tatsächlich eine Mandelbrotmenge in seinem Roman versteckt hätte? Zuzutrauen wäre es ihm jedenfalls.

Und zum Schluss noch ein Fanartikel. David Foster Wallace hätte sich vermutlich geärgert, wenn er ihn gesehen hätte. Und vielleicht hat er ihn ja auch gesehen, wer weiß:

6./7. November

8. November 2009 | Elmar Krekeler6. November

12.30. Am Wasser. Der Gnom hustet. Ich huste. Vitamin-C-Brausetablette. Graumausiges Wetter. Das Emerson Quartet spielt sich durch die Kunst der Fuge. Wenn das Wetter noch schlimmer wird, pack ich die Matthäus-Passion aus.

Höchste Zeit für einen Aufenthalt auf der Felsnase nordwestlich von Tuscon, Arizona, USA. Wir schreiben den 1. Mai im Jahr der Inkontinenz-Unterwäsche, also umgerechnet im Jahr 2009. Das Wetter ist schön. Und was jetzt kommt, hab ich leider doch schon gehört. Damals (damals! Ist gerade mal ein Monat her) in Köln. Da hörte es sich ungefähr so falb an wie diese Leberwurst von Dunst da draußen. Steeply erzählt, wie sein Vater abhängig wurde von einer Militärsatireserie namens „M*A*S*H*“, die ich auch mal für fünf Minuten gesehen hab später. „Catch 22“ fand ich besser. Aber M*A*S*H* war Kult. Jedenfalls gewährt uns die Diskussion mit dem bemerkenswert zurückhaltenden Marathe einen Einblick in die, wie könnte es anders sein, dysfunktionale Familie Steeply. Vater Steeply wird immer irrer, zitiert M*A*S*H*, erklärt alles in Bezug auf M*A*S*H*. Vater Steeply erfindet das M*A*S*H*-zentrierte Weltbild und notiert wie ein Wilder in ein paulaustereskes Notizbuch.

Einschub: „Im Gegensatz zur Gewalt und transpercanten Punktierung des Sonnenuntergangs schien di Morgensonne von den runderen Vorsprüngen der Rincon-Hügelkette langsam ausgeatmet zu werden, ihre Wärme war eine tauigere Wärme und ihr Licht das vage Rot einer zärtlichen Empfindung.“

Auch so eine Suchtgeschichte. Vater Steeply entwickelt Verschwörungstheorien. Vater Steeply ist auf dem Weg in die saloppe Katatonie ganz ohne Patrone, vor der Patrone. Und Mummykins (Mutter) Steeply hält sich als Fels in der M*A*S*H*-Brandung nur mit Unterstützung von Medikamenten. Vater Steeply glotzt M*A*S*H*, wo immer ers herkriegen kann und bekommt denn auch sein Lebenslicht bei einer Wiederholung ausgepustet. Ein zähes Geschäft ist das für eine Felsnadelgeschichte. Nimmt erst am Ende wieder Fahrt auf. Marathe und Steeply trennen sich, versuchen zu fassen, was in den Augen der von Unterhaltung-Getöten zu sehen ist: „Stecken geblieben. Fixiert. Festgehalten. Gefangen. Wie in einer Art Mitte gefangen. Zwischen zwei Dingen. In verschiedene Richtungen gezogen.“ Marathe: „Zwischen verschiedenen Begierden von großer Intensität bedeutet das.“ – „Gar nicht mal so sehr Begierden. Leerer als das. Als wäre er beim Wundern stecken geblieben. Als gäbe es da etwas, das er vergessen hätte.“ – „Verlegt. Verloren.“ – „Verlegt.“ – „Verloren.“ – „Verlegt.“ – „Meinetwegen.“ – Groß.

Der Gnom. Der Husten. Muss jetzt Schluss machen.

7. November

15.30. Es ist kalt. Es riecht sanft nach Fäulnis. Mein Gingko espt hinter mir die letzten Blätter ab. Ein paar Blesshühner tunken sich vorbei. Zauberbergdecke über den Beinen, Mütze auf. Tee an der frischen Luft. Der Husten ist mir egal. Gleich muss ich weiterharken. Das beruhigt die Nerven wahnsinnig. Hätte ich auch nicht gedacht. Ejal.

Kommts mir nur so vor oder komm ich dem Spaß immer näher? Wir schreiben jetzt den 13. November. Es ist Nacht in Ennet House. Day erzählt von der Geburt seiner Depression aus dem eisigen Hauch eines Ventilationsgeräts. Aus der Resonanz eines Ventilators bauscht sich eine dementorenhafte große, dunkle Form auf und umfängt seine Seele. Formlos. Er ist zehn. Er wird’s nicht wieder los. Und er versteht, was Hölle meint. Das ist eine Variation dieses schrecklich erhellenden Depri-Text von Kate Gompert. „Es gibt nichts, was sich schlimmer anfühlen könnte.“ Es mag ja despektierlich sein, aber warum versucht sich DFW hier in einer Wiederholung. Gompert war unschlagbar. Das hier ist eine düstere Flatulenz dagegen.

Schauplatzwechsel. Wir sind wieder auf dem Court. Hal und Ortho „Der Schatten“ Stice sollen sich duellieren. Aubrey deLint (dessen Lächeln berüchtigt ist, „sein Gesicht zerfiel in Sicheln und Scherben und zeigte keine Spur von Heiterkeit“) und Steeply als mammutige Homestory-Verfasserin für „Moment“ schauen zu. Und wir. DFWs literarische Analyse eines Aufschlags ist hinreißend. Aber wer mag schon literarische Analysen eines Aufschlags. Deswegen wird noch mehr hineingeschnitten jetzt. DeLints Debatte mit Mammut-Steeply, der vollkommen unübersichtliche Spielverlauf, Gately schnarchend weiter unten den Hang hinunter in Ennet House, Poor Tony Krause in seinem Klo, Pemulis beim Lernen, Orin beim sonnenumfluteten Sex mit seinem Handmodell. DFWs Kameraauge schweift weit aus. Und wieder zurück auf das harte Feld der Ehre. Hals Aufschlag und Spiel (wie Schach im Laufschritt!) wird analysiert. Und Aubrey deLint versucht Steeply (und uns) zu erklären, was die Academy mit ihren Schülern tut. Sie in Killer verwandeln. „Diese Jugendlichen, von denen sind die besten hier, um sehen zu lernen. Schtitts Devise lautet Selbsttranszendenz durch Schmerz. Diese Jugendlichen hier, sind hier um in etwas Größerem als ihnen selbst aufzugehen.“ Und das Wichtigste: „Den Besten von denen das Gefühl einzuschärfen, dass es nie darum geht, gesehen zu werden. Niemals. Wenn man ihnen das einschärfen kann, dann macht die Show sie nicht kaputt.“

So macht selbst Tennislesen Spaß. Aber wenn ich jetzt nicht gleich die Harke wieder aufnehme, seh ich kein Blatt mehr. Morgen wird weiter gespielt.

Verschleierung und Enthüllung

7. November 2009 | Alea TorikIn meinem ersten Beitrag „Chaos und Kosmos“ habe ich die Behauptung aufgestellt, man könne anhand von Gegensatzpaaren Unendlichkeiten beschreiben. Ich wollte Joelle van Dyne als das Zentrum des Romans verstehen. Nicht allein, weil sie die Hauptrolle in dem Film spielt, der dem Roman seinen Titel gibt, sondern vor allem weil sich am Thema Schönheit, an der Gegensätzlichkeit von Schönheit und Entstellung, der Begriff der Unendlichkeit fassen lässt. Dieser Begriff scheint mir für das Verständnis des Romans von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit.

Beim Stand meiner Lektüre, Seite 1100, gibt es neben einer Handvoll Anspielungen auf Joelle, lediglich drei größere Textstellen, in denen sie eine Rolle spielt. Die Party der Freundin Molly Notkin, auf der sie Crack raucht und eine Apnoe erleidet (S. 316 – 344), das Gespräch mit Gately im Ennet House (S. 766 – 776) und schließlich ihr Bericht über das Verhältnis zu Orin und seiner Familie (S. 1056 – 1073). Ich möchte lediglich das Gespräch zwischen Joelle und Gately näher anschauen. Das sieht vom Umfang her kaum aus wie das Zentrum eines 1500-Seiten Romans. Die beiden sitzen am frühen Morgen im Erdgeschoss der Entzugsanstalt und schauen aus dem Fenster. Gately fragt Joelle wie es unter ihrem Schleier aussieht. Er will sich ein Bild von ihr machen.

Um zu verstehen, was es heißt, sich ein Bild zu machen, untersuche ich einige Zeilen aus der „Penthesilea“ von Heinrich von Kleist. Die Figur der Penthesilea steht historisch betrachtet an einer Zäsur. Als Vertreterin eines primitiven Volkes, ja als seine höchste Repräsentantin, ist ihr die individuelle Partnerwahl nicht erlaubt. Eine Amazone muss einem Mann im Kampf begegnen. Geht sie als Siegerin aus der Konfrontation hervor, kann sie mit dem Besiegten nach Belieben verfahren. Was die Amazonen von den Besiegten wollen, ist eindeutig: sie wollen mit ihnen schlafen. Sie wollen lieben und geliebt werden. Aber Liebe ist nur unter dem Patronat der Gewalt denkbar. Die Gegner auf dem Schlachtfeld verstehen nicht, dass diese Frauen Gewalt anwenden, weil sie das Gegenteil wollen. Individualisierung – durch persönliche Interessen oder die selbständige Wahl eines Liebespartners – ist den Amazonen aus historischen Gründen nicht erlaubt. Penthesileas Mutter hatte ihr auf dem Totenbett jedoch prophezeit, dass sie sich in Achill verlieben werde. Mit der Liebe, und mit der Sehnsucht nach einem bestimmten Liebesobjekt – also nicht mehr einem Mann, den der Zufall ihr im Kampf zuführt – beginnt Penthesilea ihre Individualisierung. Schlafen kann man zur Not noch mit jedem, aber lieben kann man nicht jeden. Um dem überlieferten Selbstbild Genüge zu tun, muss sie den Held der Griechen, als sie vor den Toren Trojas aufeinandertreffen, im Kampf unterwerfen. Als Individuum aber ist sie ihren eigenen Empfindungen unterworfen. Es kommt im Verlauf der Tragödie zu einer Konfrontation verschiedener Ebenen der Persönlichkeit Penthesileas. In der 15. Szene, da sie, einem Irrtum unterliegend, sich als Siegerin des Zweikampfes wähnt, will Achill wissen, wer sie ist und was, sollte seine Seele ihn fragen, er ihr sagen könne. Darauf antwortet Penthesilea:

„Wenn sie dich fragt, so nenne diese Züge

Das sei der Nam‘ in welchem du mich denkst.-

Zwar diesen goldnen Ring hier schenk‘ ich dir,

Mit jedem Merkmal das dich sicher stellt;

Und zeigst du ihn, so weist man dich zu mir.

Jedoch ein Ring vermiß’t sich, Namen schwinden;

Wenn dir der Nam entschwänd, der Ring sich misste:

Fänd’st du mein Bild in dir wohl wieder aus?

Kannst du’s wohl mit geschloßnen Augen denken?“

Erst als Achill ihr das Bild zurückspiegelt, das sie von sich selbst hat, erst als er ihr dies Selbst bestätigt, nennt sie ihm ihren Namen. Der Name ist ihr ebenso unwichtig wie ihre Funktion als Königin. Sie fragt nach ihren Zügen, nach ihrer Eigenheit. Achill soll Penthesileas „Züge nennen“ und ihr Bild, ihr Gesicht, ihr Auftreten, ihr Sprechen, ihre Individualität – das was sie von den anderen Amazonen unterscheidet – ; dies sei „der Nam‘ in welchem du mich denkst“. Am Ende der Tragödie steht Penthesilea fassungslos vor der verstümmelten Leiche des Achill. Sie fordert Rechenschaft und will wissen, wer für diese unfassbare Tat verantwortlich ist. Der letzte, der 24. Auftritt, ist das Beste, was ich aus der deutschen Dramatik kenne. Penthesilea blickt, heißt es in den letzten Zeilen des vorhergehenden Auftritts „in das Unendliche hinaus“. Sie, die die Handlung immer weiter getrieben hat und die, von ihrer Begierde getrieben, kaum einen Moment der Ruhe erlebte, steht da, handlungsunfähig, ja geradezu gelähmt. Sie weiß nicht, dass sie selbst es war, die Achill zerfleischt hat, weil ihr dieses Selbst im Konflikt divergierender Ebenen ihrer Persönlichkeit abhanden gekommen ist. Diese konfligierenden Seiten sind Freiheit und Zwang, Selbstbestimmung und Unterwerfung, Matriarchat und Patriachat und vor allem Selbstbild und Fremdbild. Das Bild, das sie von sich hat, lässt sich nicht als ein einheitliches verstehen und erkennen. Die Einheitlichkeit muss Penthesilea erst wiederherstellen. Diese Wiederherstellung ist zu verstehen als ein Zurückgewinnen ihrer Handlungsfähigkeit. In vollkommener Übereinstimmung von Rede und Handlung, von Wort und Tat erschafft sie ihr Selbst, und zwar als ein einheitliches, indem sie sich, oder besser gesagt indem sie dieses Selbst vernichtet. Sie stellt das Bild von sich wieder her, indem sie sich tötet.

Der Schleier ist heute, soweit ich weiß, ausnahmslos in arabischen Gesellschaften akzeptiert und teilweise auch gefordert. Er ist ein Attribut der Frau. Das Weibliche ist das Verschleierte. Durch den Schleier soll der Blick unterbunden werden. Aber die verschleierte Frau sieht die Blicke der anderen ja dennoch. Sie kann sogar unbeobachtet zurückschauen. Und der Mann schaut ja trotz des Schleiers hin, er ist womöglich umso neugieriger. Verschleierung soll, so die gängige Interpretation, das Begehren des Mannes im Zaum halten. Es gibt allerdings auch eine Verschleierung, die gerade in westlichen Gesellschaften besonders stark ausgeprägt ist, die Kleidung. Kleidung dient kaum noch ihrer ursprünglichen Funktion, dann bräuchten wir nicht fünf Mäntel und zehn Paar Schuhe. Die Kleidung ist ein Spiel mit der Nacktheit. Auch hier geschieht die (Ver-) Kleidung vor allem auf dem Körper der Frau. Frauen müssen jederzeit sexy, erotisch und begehrenswert sein. Der weibliche Körper wird in taillierte Kleider gezwängt, Frauen stöckeln mit hohen Absätzen und Hotpants durch die Gegend und zeigen in manchmal geradezu grotesken Dekolletés ihre Brüste in der Öffentlichkeit herum. Auf ihren Körpern findet ein Spiel statt, das zwischen Enthüllung und Verbergen changiert, zwischen Verheimlichen und Veröffentlichen. Dieses Spiel ist ein Spiel mit dem Blick des anderen. Das Gesicht ist der Ort, an dem dieser Blick aufgenommen, erwidert oder abgewiesen wird. Wenn Blicke nicht zugelassen werden, dann wird das Begehren nicht zuglassen. Das Begehren zu sehen und zu erkennen. Zu sehen, wie der andere aussieht und zu erkennen, wer er ist. Während der Schleier arabischer Gesellschaften das Weibliche in den Hintergrund drängt, um das Begehren im Zaum zu halten, will die Verkleidung westlicher Gesellschaften das Weibliche in den Vordergrund rücken, um dieses Begehren gerade zu entfachen.

Und wie man der einen Gesellschaft vielleicht vorhalten könnte, sie habe keine Vorstellung von der Lust, so könnte man der anderen vorhalten, sie habe keine von der Scham. Aber womöglich zeigt sich in den Schlafzimmern beider Gesellschaftsmodelle, dass sie sehr wohl einen Begriff vom jeweils anderen haben. Die scheinbare Zügellosigkeit westlicher Lebensformen, die Ausrottung der Intimität durch Voyeurismus, zieht möglicherweise die Mauern der Schamhaftigkeit umso höher. Auch die Gegensätze Lust und Scham müssen in einem Verhältnis zueinander stehen, sonst sind sie keine Gegensätze und eröffnen keine Unendlichkeiten, sondern lediglich Abgründe.

Das Gespräch zwischen Joelle und Gately dreht sich um dieses Thema, um Sehen und Verbergen, um Begehren und Entbehren, um den Blick und die Lust, die den Schleier lüften, und um die Scham, die ihn aufrechterhalten will. Eingeleitet wird es mit dem scheinbar absurden Beispiel einer Frau, „bei der jedes Bein kürzer war als das andere“. Bei einem Vergleich dient in der Regel die eine Seite als absoluter Wert, an der die andere Seite gemessen wird. Diese Relation zwischen Maß und Gemessenem fällt hier aus: beide Beine sind kürzer! Wittgenstein sagte einmal, und es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass DFW diese Stelle kannte: „Man kann von einem Ding nicht aussagen, es sei 1 m lang, noch, es sei nicht 1 m lang, und das ist das Urmeter in Paris.“ Ein wenig verkürzt (!) ausgedrückt: Man kann das Maß an das zu Messende halten, aber danach das Gemessene an das Maß zu halten, ist sinnlos. Mehr noch, es ist absurd. Weil man dann überhaupt keine Aussage mehr treffen kann, weder über das Maß noch über das Gemessene. In der Behauptung jedes Bein sei kürzer als das andere fällt das Maß weg, und damit der absolute Wert, an dem der relative gemessen werden könnte. Ein wenig gestreckt (!) könnte man sagen: genau darum dreht sich auch das folgende Gespräch zwischen Gately und Joelle, um den Wegfall jeglichen Maßes, um Maßlosigkeit. Es geht um Schönheit und Entstellung. Und damit um ein Sujet, für das es kein Maß gibt.

Dieses Gespräch hat zwei Ebenen. Beide Ebenen sind gleichzeitig präsent. Auf der ersten Ebene will Gately von Joelle lediglich die Erlaubnis zu fragen, was sich hinter dem Schleier verbirgt. Sie soll mit Ja oder Nein antworten. Auf dieser Ebene erhält er eine indirekte, ablehnende Antwort. Trotz dieser Ablehnung fragt er, das ist die zweite Ebene, dennoch nach ihrer konkreten Entstellung. Und auf dieser Ebene erhält Gately, trotz der Ablehnung auf der ersten Ebene, auch eine Antwort. Weil er die Ablehnung auf der ersten Ebene erhalten hat, nimmt er die Antwort auf der zweiten Ebene auch nicht ernst. Obwohl er dort genau das zu hören bekommt, wonach er gefragt hatte. Die beiden Ebenen hemmen sich gegenseitig.

Gately will wissen was „fehlt“. Er wird mit seinen Fragen immer direkter „darf ich fragen, wie du entstellt bist?“, und dann fragt er ganz konkret, „was dahinter los ist, ob du schielst oder einen Bart hast“. Joelle antwortet auf seine Fragen nicht mit einer konkreten Auskunft zu ihrem Aussehen. Sie erklärt ihm stattdessen sehr genau die Gründe für das Tragen des Schleiers mit ihrer Mitgliedschaft in der L.A.R.V.E., der „Liga der Absolut Rüde Verunstalteten und Entstellten“. Deren Mitglieder erklären, indem sie den Schleier anlegen, „dass sie ihre Sichtbarkeit zu verstecken wünschen“. Hinter dem Schleier versteckten die Entstellten nicht nur ihr Gesicht, sondern ihre Scham darüber, sich verstecken zu wollen. Komprimiert heißt das: „Du versteckst dein Verstecken.“ Joelle zeigt Gately, dass bei ihm genau dieselbe Struktur vorliegt, wenn er glaube, er sei nicht plietsch genug, sich seiner Unplietischigkeit schäme und sie vor anderen zu verbergen suche. Danach geht das Gespräch wieder zu Joelle über und sie antwortet auf die konkreten Fragen schließlich mit einem Paradoxon. Wie immer ihre dann folgenden Formulierungen in der konkreten Situation und im Roman zu bewerten sind, da es diverse Anspielungen auf einen Säureangriff gibt, sie beantwortet die Frage sogar drei Mal direkt hintereinander: „Ich bin dermaßen schön, dass ich jeden fühlenden Menschen ganz einfach um den Verstand bringe. […] Ich bin so schön, dass ich entstellt bin. […] Ich bin vor Schönheit entstellt.“

Was ist denn Schönheit? Ist das Faszinierende an ihr das Enthüllende? Oder ist es vielmehr das Rätselhafte, das Verschleierte und Verkleidete? Schönheit bei Menschen ist keine abstrakte Schönheit. Der Betrachter fühlt sich hingezogen, oder sogar hineingezogen. Er taut auf und schmilzt dahin. Womöglich fühlt er sich auch abgestoßen von zu viel Schönheit und Oberfläche. Die Frage nach Schönheit wird die U.S.S.M.K., die die Wimpern Marios vor Verlangen die Wände hochgehen lässt, anders beantworten als Gately. Joelle war als junge Frau ungewöhnlich schön – es sind nicht viele Schönheiten, die dieses Buch bevölkern, spontan fällt mir nur noch Avril ein und die Schönheit dieser beiden Frauen wird wohl einer der Gründe sein, warum sie einander nicht mochten – inzwischen liegen aber Jahre des Crackrauchens hinter ihr. Aus dem schönen Gesicht ist wohl ein zumindest beanspruchtes Gesicht geworden. Sie hat vermutlich, wie die vielen Junkies in diesem Buch, wie Hal und sein Vater, miserable Zähne. Wenn sie noch welche hat.

Wie ist dieses Gespräch für die Figur der Joelle zu bewerten? Liegt ihr Reiz, nicht nur in dieser Situation, sondern auch in dem Film, womöglich gerade in dieser Ununterscheidbarkeit, in der Gleichzeitigkeit einander ausschließender Gegensätze? Ununterscheidbarkeit, die anhält, solange sie den Schleier trägt. Nach der Schlägerei und der Verletzung Gatelys sagt Joelle, dass sie sich nach langer Zeit zum ersten Mal vorstellen könne, den Schleier abzulegen. Das legt eher die Vermutung nahe, dass sie nicht etwa befürchtet ihr Gegenüber erstarre vor Schreck oder Anbetung. Das Anlegen des Schleiers hat wohl etwas mit dem Beziehungsende zu Orin zu tun, mit dem Ende einer Liebe und wenn sie jetzt an das Ablegen des Schleiers denkt, bedeutet das womöglich eine neue Liebe: Gately. Mit dem Ablegen des Schleiers käme nicht nur etwas ans Licht, die konkrete Entstellung, es verschwände auch etwas anderes, die Indifferenz, die Ununterscheidbarkeit. Vielleicht ist es gerade das, vor dem Joelle zurückschreckt. Als Madame Psychosis hatte sie in ihrer Radiosendung aus einer Schönheitsbroschüre folgenden Satz vorgelesen: „Die Wichtigkeit einer Maske liegt darin, den Kreislauf anzuregen.“ Also in übertragendem Sinne, Vorstellungen anzuregen und Phantasien zu beflügeln. Damit hätte es, wenn die Maske fällt, ein Ende.

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Frage, was mit Joelle nach der Beziehung zu Orin geschehen ist. Denn zuvor war sie lediglich ungewöhnlich schön, aber noch nicht, was sie jetzt ist: lähmend schön oder lähmend abstoßend oder lähmend unentschieden. Ist die Faszination dieser Frau im Film vielleicht eher darin zu suchen, was Marathe vermutet, dass „Reiz plus Dichte“ zu viel für den Betrachter sei. Somit wäre die Wirkung der Joelle im Film eher in den Fähigkeiten des Regisseurs als in denen seiner Darstellerin zu suchen. Die Fläche für Projektionen – Kinoleinwand und Gesichtsschleier fallen hier zusammen – ist jedenfalls, solange man nichts sieht, außerordentlich groß. Vielleicht ist es gerade dies, was sich als das Lähmende erweist. Ähnlich wie in der Eifersucht, wo nicht der Betrug das Lähmende ist, die Tatsache, das Ja oder das Nein, sondern die Unsicherheit, ob er tatsächlich stattfindet. Die Unsicherheit über den anderen und die Unmöglichkeit Treue oder Untreue voneinander zu unterscheiden, da beides gleichermaßen möglich ist.

Welche Begriffe man auch nutzen mag – Unsicherheit oder Indifferenz oder Gegensätzlichkeit oder Dichotomie oder Gleichzeitigkeit – man könnte dies noch weiter treiben, bis hin zur modernen Physik und zur Unschärferelation. Ja sogar bis zu einer geschlechtlichen Unschärferelation: An einer Stelle wird Joelle einmal Jo Elle genannt. Ist sie vielleicht ein Mann (eine Frage, die letztlich wohl nur Jesus Jerkoff beantworten kann)? Orin, der Frauenheld, der gar nicht genug Sexualobjekte akquirieren kann und der ihnen nach dem Sex eine Acht auf die Flanken malt, das mathematische Zeichen für Unendlichkeit; Orin ist nicht einmal in der Lage die massive Erscheinung der Helen Steeply als einen transvestierten Mann, Hugh Steeply, zu identifizieren. Helen, der permanent die Brüste verrutschen, die offenbar nichts Feminines an sich hat und deren einziges weibliches Accessoire ihre Handtasche ist. Und zwar das Innere der Handtasche (!), welches von Spezialisten des Agentenwerkes „zur Herstellung des Weiblichkeitseffekts“ (S. 621) hergerichtet wurde. Weiblichkeit wäre dementsprechend nichts Äußerliches, sondern etwas Inneres, etwas Inwendiges und Verborgenes. Liegt der Reiz der Joelle vielleicht gerade darin, dass sie gar keine Frau ist?

Eine andere Möglichkeit zur Interpretation zeigt sich, als die angebliche Helen Steeply in der E.T.A. zu Besuch ist und für ein Interview recherchiert. Sie fragt nach dem Akademiegründer und seiner Tätigkeit als Filmemacher. Poutrincourt antwortet darauf, dass Incandenza die Arten des Sehens analysierte: „Die Analyse galt weniger der Frage, wie man etwas sieht, als der Beziehung zwischen Seher und Gesehenem. Das setzte er auf die vielfältige Weise auf den verschiedensten Gebieten um.“ (S. 979) Möglicherweise, damit sind dann auch die Grenzen der Interpretation erreicht und die Strapazierbarkeit des Motivs der Gegensätzlichkeit ebenso, hatte man als Betrachter dieses Films nicht nur das Gefühl etwas zu sehen, sondern auch das, gesehen zu werden.

Was sehen wir denn, wenn wir einander ansehen und wenn kein Schleier uns hindert? Unser Äußeres ist das Äußere unseres Inneren. Und nicht irgendein anderes Äußeres, ein arbiträres, willkürliches, zufälliges. Wir sind daran gewöhnt, als unser Ich oder unser Selbst zu empfinden, was wir sehen. Vielmehr, und das macht die Sache etwas kompliziert, das als unser Selbst zu empfinden, was wir nicht sehen; unser Selbst ist das, was die anderen sehen. Was wir sehen, ist das Selbst der anderen. Dieses Selbst ist keines, das von allen anderen separiert ist. Es ist keine solipsistische Konstruktion. Das eine Selbst entsteht vielmehr an den Grenzen zu den anderen: durch deren Zuschreibungen und Spiegelungen. Wir bekommen unser Selbst – vor dem Spiegel oder in irgendeiner anderen reflexiven Verfahrensweise – nicht so zu greifen, wie andere es uns begreifen lassen. Strenger formuliert könnte man sagen, dass ein Selbst nur dort das eigene Selbst ist, wo wir es durch einen anderen begreifen.

Gately fragt nach einer binären und abstrakten Opposition (Ja – Nein, Entweder – Oder) und kann die binäre konkrete Antwort (Sowohl – Als auch) erstaunlicherweise nicht deuten. Dass Gately ganz direkt fragt „darf ich fragen, wie du entstellt bist?“, ist, so empfinde ich das, keine unstatthafte Neugier. Er will sich ein Bild machen, nichts weiter. Ich lese dieses Gespräch der beiden als eine, allerdings ziemlich ungewöhnliche Liebesszene. Joelle reagiert darauf, indem sie sagt, dass sie sich vorstellen könne den Schleier abzulegen. Das verleitet mich zu der Annahme, dass sie zu derselben Interpretation dieses Gesprächs kommt wie ich auch. Wie Gately darauf reagiert, weiß ich noch nicht. Das ist der Preis des chaotischen, mobilierten Erzählens: die einzelnen Mobileteile und Bilder sind schnell mal wieder viele hundert Seiten lang weg; Gately ist, nachdem er angeschossen wurde, nicht wieder in den Vordergrund getreten. Möglicherweise wird er auf das von Joelle formulierte Paradoxon, den Zusammenfall der Gegensätze, reagieren. Diese Reaktion wäre möglicherweise die erste Wahl, wenn es um die weitere Einordnung des Begriffes Unendlichkeit im Zusammenhang mit der Schönheit Joelles geht. Schönheit ist – Urmeter hin oder her – immer auch eine Erfahrung der Maßlosigkeit. Und, mit meinem oben dargelegten Ansatz, auch eine Grenzerfahrung des Ich. Weil wir in der Schönheit, zumindest in der optizentristischen Variante, auf den Blick des anderen angewiesen sind. Um uns selbst und um den anderen zu erfahren. Selbst in der O.N.A.N.ie ist der andere absolut irreduzibel für die Selbst-Erfahrung.

Um mit den Worten DFWs zu enden, natürlich im Rahmen meines Themas, Gegensätzlichkeiten als Möglichkeit das Unendliche zu fassen: „Je näher die Konkretisierung rückt, desto abstrakter wird sie.“ (S. 344) Das ist mehr als bloß witzig. Kurz vor einer Prüfung oder einem wichtigen Termin kann man sich das Bevorstehende kaum noch vorstellen. Vielleicht, weil da keine Vorstellung mehr vonnöten ist? Ganz nah am Gesicht eines anderen, verschmilzt dieses andere mit dem eigenen Gesicht und das andere Selbst mit dem eigenen. Vielleicht, weil da keine Vorstellung mehr vonnöten ist? „Vielleicht“ ist eine komfortable Mitte zwischen Ja und Nein. Aber letztlich unbefriedigend.

Anyone out there?

7. November 2009 | Svealena KutschkeSteeply schüttet sein Herz aus. Wie sein Dad von einer Putzigkeit, einer rührenden Vorliebe für eine terrestrische TVUnterhaltungsserie, ins gemüseartige mutierte. Steeplys Dad scheint der Prototyp zu sein, wirkungstechnisch, für die tödliche Patrone von IHM SELBST.

Steeply spricht also vom mutierten Dad, der im Arbeitszimmer hockte, MASH schaute, Briefe an die Protagonisten schrieb (nicht an die Schauspieler), noch nicht mal mehr das Badezimmer aufsuchte, und dies alles ertrug Steeplys Mumkinski ohne Klage.

Vorher erzählt Stice von seiner Mutter „der Braut“ und seinem Vater, die in guten Phasen das Bett nicht mehr verließen und die körperliche Instandhaltung der Brut, die mit vollgerotzten Windeln durch die Räume geisterten, klinikgroßen Chipspackungen überließen.

Ich kauere über dem Spass, auf Klopfen und Rufen antworte ich nicht, durch die Tür durchgeschobenen Zettel übersehe ich, das Bad benutze ich noch, das ist auch alles, ich glaube ich fiebere leicht, und eben musste ich mir einen Sabberfaden aus dem Mundwinkel wischen. Mein Lächeln im Spiegel scheint leicht verblödete Züge anzunehmen.

Außerdem schwant mir langsam, dass das hier kein Ende finden wird. Vergeblich hoffe ich auf abgeschlossene Erzählstränge, ich denke, der Spass wird einfach mittendrin aufhören, und mich zurücklassen, sabbernd auf Seite eins zurückblätternd. Vielleicht mag dann jemand den Arzt rufen?

4. November

5. November 2009 | Elmar Krekeler14.30. Großraum. Hat schon mal jemand in einer Leberwurst gearbeitet? Oder in Hirnmasse? Wir sitzen hier mitten drin. Zwölf Stockwerk hoch in Hirnmasse. Und bis April wird das so bleiben. Müller-Milch Schoko. Eine Aktion DER Zeitung. Eine ganze Tüte Hüftgold in Dosen. Vollfettmilch, in der man braune Buntstifte aufgelöst hat. Müsste eigentlich auf der Felsnase weiter machen. Hab aber enormen Rückstand bei den Fußnoten. Anlauf nehmen also und 500 Seiten überspringen.

Orin telefoniert immer noch mit Hal. Und sie tauschen sich über die politischen Hintergründe der janzen Gechichte aus. Zitat gefällig? Habts nicht anders gewollt: „Was ist, wenn die separatistischen Nucks ganz genau wissen, dass, wenn die O. N. A. N.-Regierung Kanada als eine ausreichend große Schabe in der Suppe einschätzt, Gentle und die Jungs in Weiß von den Unspezifizierten Diensten sich mit Mexikos vichyfiziertem Marionettenstaat zusammentun und Ottawa so richtig die Daumenschrauben anlegen können?“ etc. pp. usf. usf. Ein Text wie Leberwurst. Und dann wieder ein Satz, den wir demnächst regelmäßig auf Texte anwenden: „Du hattest schon immer große Angst vor Tiefenprüfung.“

Mitten im Telefonat bricht die Verbindung ab und die Fußnoten in den Fußnoten fangen an. a bis l. Von „Fragen Sie nicht“ bis „Die Pro-kanadische Phalanx Calgary“. Was das soll? a!

Es blubbert weiter. Man lernt was über die Volkmann-Kontraktur, die mit Marios Deformation zu tun hat, lernt, dass Mario (das im Text zu erwähnen, hätte den Rahmen gesprengt, sagt DFW) auch noch hyperauxetisch ist „und die zwei- bis dreifache Größe von Kopf- und Gesichtszügen normaler Kobold-bis-hockey-großer Menschen mitbringt“ und ein Homodont ist er auch.

DFW breitet auch eine merkwürdige Theorie des Eschaton-Spiels aus, die „echt interessant ist, wenn man das Interesse dafür mitbringt und was weiß ich“. Bring ich nicht. Dauert gut drei Seiten. Mit Graphik. Dann kommen Wäschekörbe aus geflochtenem Plastik, die Charakteristik von Pemulis als kompromissloser Rache-ist-ein-Kaltgericht-Gourmet“ und die Erfindung eines Fachartikels über den Verrückten Storch: Ursula Emrich-Levine (University of California-Irvine), „Dem Gras beim Wachsen zusehen, während einem mehrmals ein stumpfer Gegenstand über den Schädel gezogen wird: Fragmentierung und Stasis in James O. Incandenzas Witwer, Spaß mit Zähnen, Teezeremonie in der Schwerelosigkeit und Der Ehevertrag von Himmel und Hölle“, Art Cartidge Quarterly Bd. III, Nr. 1-3, Jahr des Perdue-Wunderhuhns“. Das muss einen Höllenspaß gemacht haben, das erfinden. Stasis. Hab das schon mal nachgeschlagen. Müsste man wohl auch drüber dissertieren. Hab ich Alzheimer?

Orin plaudert den ganzen Kunschtmumpitz aus, mit dem El Storko, Er Selbst, die Filmtheoretiker aller Efeuligen dieser Erde aufs Kreuz gelegt hat. Die plemplemoide Erfindung des Drame trouvé. „Die haben ein Telefonbuch von Metro-Boston geholt, aufs Geratewohl eine Seite rausgerissen und an die Wand gepinnt, und dann hat der Storch die von der anderen Seite des Zimmers aus mit einem Darts-Pfeil beworfen. Und der Name, den der Pfeil traf, gab das Thema vom Drame trouvé vor. Und was dem vom Pfeil getroffenen Protagonisten in den nächsten anderthalb Stunden gerade passiert, das ist das Drama.“ Danach wird mit Filmkritikern gefressen, über Neorealismus gelacht. Überflüssig zu sagen, dass keiner sich für das interessiert, was der Protagonist tatsächlicht tut in den neunzig Minuten. Zu sehen ist nüscht. Das aber mit Schmackes.

Ist das schon wieder Schnee da draußen? Wird ja wohl keine gigantische Bulldogge sein, die sich oben auf der Springerei stehend gewaltig schüttelt und frauhollemäßig Schleimflocken rieseln lässt. Igitt. Will wieder nach Schalsingen.

3. November

5. November 2009 | Elmar Krekeler22.30. Wieder am Wasser. Schuberts letztes Streichquartett. Durchschnittlicher deutscher Rotwein von der Farbe blutunterlaufener Alkoholikeraugen. Traurig hält draußen eine rote Kinderkarre im Laub seine schniefende Nase Richtung Sonnenaufgang. Hoffentlich kommt jetzt was Lustiges. Wenn weiter geprügelt wird, mach ich die Tür auf und geh eine tödliche Runde schwimmen dahinten.

Eine Liste. Technisches Zeug, das DFW nur erfunden hat, um Ulrich Blumenbach zu quälen. Die Arbeit der Zukunft, die halt leider einen leichten Bart hat. Ein Essay über das Fernsehen der Zukunft, das maßgeschneiderte, private. „Eine haltlose, raumlose Welt privaten Schauens. Ein neues tausendjähriges Reich unter Gentle und Lace-Forché.“ Alle wollen alles sehen überall jederzeit, alle können auch überall und jederzeit dabei sein. Da sind wir tatsächlich. Und es regt keinen mehr auf. Insofern tut DFWs gar nicht so unterschwellige Entrüstung ganz gut. So nostalgisch sie einem fast vorkommt. Es kommt zum Metro-Bostoner Teichleeren. Was ein ganz seltsames Schauspiel sein muss. Madame Psychosis wird wieder vermisst. Und es gibt einen fiesen Angriff eines maskierten Rollstuhlfahrers, der wie eine Pistensau auf Skiern einen Hang hinunterstocht und einen Techniker auf die – naja – Hörner nimmt, alles überrollend, was ihm im Weg liegt.

Ein eher traumatesques Teil, das. Nicht lustig. Jetzt wird’s konkreter. Jetzt geht’s ums Essen. 133 Jungs und Mädels in DFWs Hogwarts. So ist es halt in Internaten. Wer pubertäres Großraumessen noch nie mitmachen durfte, der muss das lesen. So isses. Wer schon, wird sich leicht langweilen. Eine Reportasche aus dem Innern der E. T. A. Zauberschule nur ohne Gespenster. Bisher jedenfalls. Mastikationen, wohin man liest (M.: vulgo Kauen). Held des großen Fressens ist Ortho „Der Schatten“ Stice. Weswegen ein neues Kapitel dieses Katalogs der familiären Dysfunktionalitäten aufgeschlagen wird. Schwarzbuch Familie. Nachschlagewerk für alle angehenden Jugendamtsbeamten. Nebenbei entspinnt sich eine Diskussion über Milchprodukte (bei uns wurde immer befürchtet, sie täten uns Hormonabschweller ins Brot). Die Milch kommt aus „ovaloiden Mammärbeuteln“. Bei uns wurde sie in Minitretapaks zu schwindelnden Ablösesummen verhökert. Die lezithinhaltige Schokoladenmagermilch kenn ich aber auch. Schmeckt wie Magermilch, in der man brauen Buntstifte aufgelöst hat. Die E. T. A. ist doch eine Aussenstelle von Hogwarts, Dinge verschwinden in der E. T. A., noch schlimmer: Dinge tauchen auf einmal auf, wie eine kanonenartige Ballmaschine mitten in der Damensauna. Wo sie nun wirklich nicht hingehört. Troeltsch ist, sagt jemand, so blöd, dass er glaubt „Fellatio“ sei eine italienische Oper. Da ist er nicht allein mit seiner Blödheit. Das glauben auch Zweidrittel der bundesrepublikanischen Bevölkerung, wohlmeinend geschätzt. Kyle Colyle fängt einen kurzen Witz an, dessen Pointe drei Seiten weiter geliefert wird. Das Kapitel schnellt in den sexten Gang und ergeht sich über die kaum vorhandene Sexualität der Academiker. Und dann erzählt DFW wie Ortho „Der Schatten“ Stice aussieht und wir versinken wieder ein bisschen tiefer ins Sofa: „Stice gehört zu den Sportlern, deren Körper eine unverdiente Gottesgabe ist, weil er überhaupt nicht zum Gesicht passt. Er ähnelt einem schlecht zusammengeklebten Foto, einer übermenschlichen Pappfigur mit einem Loch für das menschliche Gesicht. Ein herrlicher Sportlerkörper, geschmeidig, konisch, glatt und von muskulöser Eleganz – … -, auf dessen anmutigem Hals das Gesicht eines verwüsteten Winston Churchill sitzt, eine breite Schwartenvisage, dunkel, fleischig, grobporig, mit einer fleckigen Stirn unter dem V-förmigen Haaransatz des Bürstenschnitts, Tränensäcken und Hängebacken, die bei plötzlichen oder schnellen Bewegungen das fleischige Stakkato ines Hundes produzieren, der sich trocken schüttelt“. Bulldogge. Nur schütteln die sich nie trocken. Für die braucht man einen Regenschirm. Weiße Schaumflocken fliegen dann. Wie da gerade da… Ist das Schnee? Ogottogott.

- Artikel RSS

- Kommentare RSS

Über das Buch

1996 erschien »Infinite Jest« in den USA und machte David Foster Wallace über Nacht zum Superstar der Literaturszene. Vor einem Jahr nahm sich David Foster Wallace das Leben. Sechs Jahre lang hat Ulrich Blumenbach an der Übersetzung von Wallaces Opus magnum gearbeitet, dem größten Übersetzungsprojekt in der Geschichte des Verlags Kiepenheuer & Witsch.

Mehr zum Buch »

Termine zum Buch »

Autoren

- Admin Istrator

- Alban Nikolai Herbst

- Alea Torik

- Andrea Köhler

- Annett Gröschner

- Clemens Setz

- Elmar Krekeler

- Georg Klein

- Georg M. Oswald

- Guido Graf

- Hanno Millesi

- Hans Wedler

- Helge Malchow

- Iannis Goerlandt

- Jan Böttcher

- Kolja Mensing

- Monika Rinck

- Nicoletta Wojtera

- Norbert Niemann

- Norbert Zähringer

- René Hamann

- Robert Michael Wenrich

- Sabine Scho

- Sebastian Fasthuber

- Stefan Beuse

- Svealena Kutschke

- Thomas Klupp

- Thomas Meinecke

- Thomas von Steinaecker

- Thorsten Krämer

- Ulf Stolterfoht

- Ulrich Blumenbach

- Ulrike Sarkany

| M | D | M | D | F | S | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « März | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Archiv

- TRIO 24: Ach du dickes Ding! | Sätze&Schätze: [...] Kapituliere ich ausnahmsweise vorzeitig, plagt mich noch lange, lange Zeit ein schlechtes Gewi [...]

- Christian: Gibt es auch günstiger: http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B005NE5TA4/ref=dp_olp_used?ie=UTF8 [...]

- Steffen: Ja tatsächlich tolle Idee und schön umgesetzt. Das ist ein ziemlich vertrackte Stelle im Buch der [...]

- (ohne Titel) « VOCES INTIMAE: [...] aus Berlin zu sein, ist wohl nur für Berliner eine relevante Information. Like this:LikeS [...]

- VOCES INTIMAE: [...] aus Berlin zu sein, ist wohl nur für Berliner eine relevante Information. Like this:LikeS [...]

Autorenseiten

- Alban Nikolai Herbst

- Alban Nikolai Herbst

- Aléa Torik

- Annett Gröschner

- Christoph Ribbat

- Frank Heibert

- Georg Klein

- Guido Graf

- Hanno Millesi

- Hans Wedler

- Jan Böttcher

- Jörg Albrecht

- Kolja Mensing

- Matthias Altenburg

- Monika Rinck

- Norbert Niemann

- Sabine Scho

- Stefan Beuse

- Svealena Kutschke

- Thomas Klupp

- Thomas Pletzinger

- Thomas von Steinaecker

- Thorsten Krämer

- Ulf Stolterfoht

David Foster Wallace

- David Foster Wallace – Wiki

- David Foster Wallace – All That

- David Foster Wallace – alle Veröffentlichungen in Harper's Magazine

- David Foster Wallace – über Roger Federer

- David Foster Wallace im Interview (2003)

- Infinite Summer

- The Howling Fantods!

- This Is Water!

- Über David Foster Wallace (Die Welt)

- Über David Foster Wallace (New Yorker)

- Über David Foster Wallace (Rolling Stone)

- Über David Foster Wallace (Spiegel)

- wallace-l

Mehr

- Feature

- Fußnoten

- Gespräch mit Ulrich Blumenbach (Deutsche Welle)

- Gespräch mit Ulrich Blumenbach (Deutschlandradio)

- Infinite Jest Tour of Boston

- Klaus Brinkbäumer interviewt Ulrich Blumenbach (SPIEGEL online)

- Mapping Infinite Jest in Boston

- Über Unendlicher Spass (von Peter V. Brinkemper)

- Ulrich Blumenbach: Die Ausweitung der Literatursprache