Die Kochkunst der Gesellschaft

13. Oktober 2009 | René HamannIn der Nacht geht der Fernseher kaputt. Neunziger-Jahre-Ware taugt nichts. Im Nachtbus saß eine ältere Frau und zählte Zu- und Aussteigende mit. Die Sitzplätze waren alle belegt. Ich las in dem großen Buch und sehnte mich nach anderen. Ich habe schon andere bestellt. Tagsüber las ich das große Buch im Bett. Kleine Schläfchen überfielen mich bei bekannter Musik. Mir ist aufgefallen, dass ich inzwischen lache. An Stellen. Über den Humor der Figuren. Die sich über Gatelys Kochkünste, die etwa meiner entsprechen, lustig machen. „Randy Lenz erhebt in der Nordostecke seine Dose Tonic Water und sagt, bei Dons Essen lerne man das Getränk dazu erst richtig schätzen. Geoffrey Day meint, es sei doch mal eine erfrischende Abwechslung, ohne Völlegefühle vom Tisch aufzustehen.“ (S. 678 f.) Viele Seiten später die Mädchen in Avrils Büro, die auf die verklemmt vorgebrachte Frage, ob sie schon einmal sexuell belästigt worden sind, sich über herablassende Berührungen mokieren: „Ich kann das nicht ausstehen, wenn mir ein Erwachsener den Kopf tätschelt, wie wenn ich ein Schnauzer wär.“ „Der nächste Erwachsene, der mich entzückend nennt, der kann aber was erleben, in echt jetzt.“ (S. 742). Es gibt Gesten, die man nur noch ironisch kommentiert vollziehen kann: „Ich möchte dich einladen, dich hier auf meinen Schoß zu setzen, dann mache ich beruhigende Geräusche à la ‚Ei, ei, ei‘.“ (S. 754). Ich kann Aléa Torik nur beipflichten, in allem. Ein schöner, richtig guter Beitrag. Zwischen diesen humorigen Szenen gibt es das quietschende Heranrollen der Rollstuhlfahrer-Armee-Fraktion in diese Vorbude quebecscher Renitenz, in der vermutlich absichtslos eine US-Patronen-Kopie haust. Filmisches Erzählen, fiel mir dazu als Stichwort ein, sehr tarantinoesk. Wofür DFW am Ende gar nichts kann? Ob Tarantino Infinite Jest gelesen hat, liest, lesen wird? Wie wäre es mit einer Teilverfilmung, so einem vielstündigem Mammutwerk, gern mit Beteiligung verschiedener Regisseure, hallo Hollywood, hallo HBO? Ich lese weiter in dem großen Buch, es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht, dass es nicht erhellend, aufbauend, schockierend, tröstend wäre. DFW kannte sich mit Geräuschempfindlichkeit sehr gut aus. Alles quietscht. Womit er sich ebenfalls gut auskannte: mit Verdauungsproblemen. Ich lese weiter, vergleiche mich, sehne mich nach anderen Büchern, normal.

(Stand: S. 765)

12. Oktober

13. Oktober 2009 | Elmar Krekeler23.21. 20. Stock über Frankfurt/Süd. Englische Suite No. 1, Bach, Murray Perahia. Gerade Herta Müller gesehen. Große Frau. Freute sich wie Bolle für Kathrin Schmidt. Jeder hatte ihr gratuliert. Sie hatte sich gefreut über den Nobelpreis. Erstmals öffentlich. Der Nobelpreis ist etwas ganz normales. Jedenfalls, wenn Herta Müller ihn bekommt. Das Cordanzug-Model aus Lübeck mag da granteln, wie er will, sie hat es verdient (der wollte doch nur als letzter lebender deutscher Nobelpreisträger ins Grab fallen). Und noch einen schönen Gruß an den Martin vom Bodensee: Schau Dir Herta Müller an, das ist wahre Größe. Sich als Nobelpreisträgerin in den Buchpreis setzen auf die Gefahr hin, den Preis nicht zu kriegen. Der Martin hat sich das nicht getraut damals. Kleiner Mann, halt.

Zurück zu DFW. Der hat auch keinen großen Preis bekommen. Und auf die Granta-Liste hat ers damals auch nicht geschafft. Weiß nicht, warum. Wir sind wieder bei Clipperton. Der steht in metamerkwürdiger Aufmachung vor dem Gitter der ETA und die beiden Incandenzas holen ihn ab. Irgendwie ahnt man schon, dass er nicht mehr lange lebt. Er hat seine Glock dabei und ein Hochzeitsfoto. Das ist nicht nur der selbstmord- und drogentodreichste Roman ever, das ist auch der mit den meisten dysfunktionalen Familien. Daraus hätte ein weniger verschwenderischer Schriftsteller mindestens zehn Romane gemacht. Clippertons Mom? Eine Valiumsüchtige im Endstadium. Clippertons Dad? Ex-Sojabohnenfarmer, in den Hagelstürmen von 1994 erblindet – beide wären „bei einem US-amerikanischen Eltern-IQ-Test von jeder Amöbe auf den zweiten Platz verwiesen worden“. Das merk ich mir. Man weiß ja nie.

Dann begleiten wir Gately (der lebt noch, Stephen Gately ist erwartbarerweise unter Drogeneinfluss und von merkwürdigen Sexspielen begleitet dahinverreckt) nach Shattuck, einen Sinktank für den Bodensatz jener, die es aufrecht nicht mehr nach Ennet-House geschafft haben. Elend.

Und dann kommt Nesquik. Ein hoffnungsvoller Tennisjugendstarspieler, der nach Hause kommt von Feier cum Schwoof. Und Schokomilch mit Natriumzyanid versetzt, umfällt und lautstark aus den Pantinen kippt. So lautstark das Papa kommt, ihn retten will und am Restgift im Rachen des Filius verreckt, dann Mama. Und da „alle sechs Kinder vierstündige, vom Rotary Club gesponserte Erste-Hilfe-Kurse im YMCA von Fresno absolviert haben, liegt am frühen Morgen die ganze Familie da, blau angelaufen und steif wie die Zaunpfähle“. So gemein.

Muss jetzt ins Bett. Morgen früh Audienz bei Frau Schmidt.

Chaos und Kosmos

12. Oktober 2009 | Alea TorikIch lese in der Regel affirmativ. Ich lese so lange affirmativ, bis ich nicht mehr kann. Bei manchen Büchern kann ich schon nach der ersten Seite nicht mehr. Bei „Unendlicher Spass“ nähere ich mich der Mitte und kann noch ziemlich gut. Ich kann sogar immer besser. Zweimal habe ich allerdings die Segel streichen müssen. Das erste Mal war der Grund ein inhaltlicher, in das Eschaton-Spiel (Seite 464 ff) bin ich, trotz mehrfachem Strategiewechsel nicht hineingekommen. Beim zweiten Mal war der Grund ein sprachlicher. Der Bericht eines Schweizers bei den Anonymen Alkoholikern (Seite 507). Ich stamme aus Rumänien, bin zweisprachig aufgewachsen und lebe seit 2006 in Berlin. Ich bin – möglicherweise war das ein Fehler – über Österreich eingereist. Ich habe noch nie einen Schweizer reden hören oder, was ein Schweizer eben so redet, in Schriftform gesehen und so habe ich kein einziges Wort verstanden. Also: Kompliment an den so genannten Übersetzer (ich meine das ernst), Chapeau Herr Blumenbach!

Bevor ich mich in kommenden Beiträgen auf den Inhalt einlasse, möchte ich mich erst einmal mit der Form beschäftigen. Mit der Form dieses Dings, dieses Etwas, das schon im Titel die Negation von Form führt, das infinite, in-finis. Dabei gibt es nur eins, was keine Form hat und das zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur keine Form hat, sondern gar nichts: das Nichts. Möglicherweise gibt es noch etwas, das keine Form hat: das Alles. Beides scheint mir unvorstellbar. Weil unsere Sprache die Vorstellung von Nichts und von Alles nicht zulässt. Diese Sprachauffassung lässt sich in Kürze so skizzieren: die Welt ist wie sie ist, weil unsere Sprache so ist wie sie ist. Wäre die Sprache eine andere, wäre auch die Welt eine andere. Unsere Grammatik strukturiert die Welt, nicht die Quarks, die schwarzen Löcher, die Antimaterie oder ähnliche Gespenster. Das ist sehr malerisch und auch hübsch anzuschauen, aber es sind Metaphern. Das sind Sprachbilder, das ist keine exakte Mathematik. Nichts und Alles können wir uns nicht vorstellen, aber was dazwischen liegt, das können wir uns vorstellen.

(Was sagt Clemens Setz dazu? Ist es möglich, dass Mathematik und Sprache eine gemeinsame Ebene herausbilden? Wie könnte das aussehen? Geht das in die Richtung von Wittgenstein und Valery? Muss die Sprache exakter werden oder die Mathematik metaphorischer? Oder gibt es einen dritten Weg, eine Schnittmenge?)

Die Frage lautet: Chaos oder Kosmos? Unordnung oder Ordnung? Ist dieses unförmige Ding mit seinen tausend Tentakeln, seinen in alle Richtungen wuchernden inhaltlichen wie sprachlichen Eskapaden und Exzessen einfach nur chaotisch? Gibt es eine übergreifende Form für all das Disparate in diesem Text? Braucht es die überhaupt? Anders gefragt: ist die Unendlichkeit, der wohl zentrale Begriff dieses Romans, nur durch das Chaotische darstellbar? Dann würde jeder Versuch einer Reduktion dieses Chaotischen seiner Intention zuwiderlaufen; beispielsweise die Reduktion auf ein Muster, auf etwas Wiederkehrendes und deswegen Vorhersehbares: Aus den wirklichen Bewegungen der Vergangenheit wird auf die möglichen der Zukunft, aus dem Bestimmten wird auf das Unbestimmte geschlossen.

Auch DFW erfindet das erzählerische Rad nicht neu. Die Tradition des chaotischen Erzählens, der „Tristram Shandy“ von Sterne, ist von Herrn Niemann angesprochen, und Joyce ist mehrfach genannt worden. Es gibt andere Versuche, „Die blaue Villa in Honkong“ von Alain Robbe-Grillet ist ein Text mit einer zyklischen Struktur; „Rayuela“ von Julio Cortazár ist ein Roman mit zwei Strukturen, einer linearen und einer aleatorischen. Es ließen sich weitere Texte nennen, die mit der Form experimentieren. Wir können dabei auf organische Begriffe zurückgreifen und von Wucherungen sprechen. Wir können mit der Mathematik von selbstähnlichen, sich wiederholenden, fraktalen Figuren sprechen, oder mit Deleuze und Guattari, die das Wort Chaosmos geprägt haben, von Rhizomen. Wahrscheinlich finden sich noch weitere Begriffe, die sich produktiv verwenden lassen und denen eines gemeinsam ist: das Zurücktreten des linearen und chronologischen Nacheinander zugunsten einer collagierten Gleichzeitigkeit.

Ich habe mir das Bild des Mobiles zurechtgelegt. US als Mobile mit drei selbständigen Teilen oder Erzählzentren. Die Tennisakademie E.T.A. um Hal Incandenza, die Drogenentzugsanstalt Ennet House um Don Gately und die Québecer Separatisten um Remy Marathe. Jedes der drei Erzählzentren besteht aus ihren eigenen Figuren – bei der Tennisakademie sind das neben Hal die anderen Jungs, die Familienmitglieder des Incandenza Clans mit den Brüdern Hals Orin und Mario, dem Storch, dessen Vater, der Moms und ihrem Halbbruder C.T. – in die sich die Figuren der anderen Erzählzentren mischen. Die drei Teile des Mobiles bilden keine streng voneinander getrennten Entitäten. Es gibt keinen eigentlichen Erzählfaden, keinen klassischen Plot, vielmehr arrangieren sich die Mobileteile immer wieder neu und anders.

Dieses Mobile hängt im Raum, nicht in der Zeit. Anders als beim linearen Erzählen – das sind natürlich Mischformen, es kann keine absolute Überwindung des temporalen und sukzessiven Erzählens geben, weil es keine Überwindung des sukzessiven Lesens gibt – tritt beim mobilierten Erzählen die Zeit in den Hintergrund. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Figuren und die Art, wie sie präsentiert werden. Hugh Steeply und Remy Marathe stehen seit mehr als siebenhundert Seiten (Stand meiner Lektüre) in der bitterkalten Wüstennacht auf einem Felsvorsprung. Die beiden erinnern an Wladimir und Estragon, nur dass sie spannende philosophische Gespräche führen und bewaffnet sind. Möglicherweise hängt das auch zusammen und es würde so manches philosophische Seminar beleben, wenn die Dozenten, statt mit Büchern und Zitaten mit einer Kalaschnikow bewaffnet wären. Immerhin weiß der Leser, dass die beiden irgendwann in Bewegung geraten. Und wenn sie nur den Finger am Abzug bewegen. Bei anderen Personen ist selbst diese minimale Bewegung nicht sicher. Erdedy beispielsweise, wird erst fünfhundert Namen nachdem er eingeführt worden ist, zum zweiten Mal erwähnt. Und verschwindet dann auch gleich wieder hinter anderen Mobileteilen. Oder die U.S.S. Millicent Kent, die wie ein Kriegsschiff heißt, wohl mit einer ähnlichen Tonnage ausgestattet ist und Mario, beim Versuch ihn zu küssen, den Thorax einquetscht. Welche Funktion hat der skurrile Guru Lyle, der Bewohner des Fitnessraums der E.T.A., der sich einzig durch das Ablecken der verschwitzen Jungenkörper ernährt? Welche Bedeutung hat die Clipperton Episode, der Tennisspieler, der sich bei jedem Match die Pistole an die Schläfe hält und droht abzudrücken, sollte er unterliegen? Welche Rolle hat Wardine, außer der Darstellung ihres Idioms? Haben all die Lebensgeschichten der Anonymen Alkoholiker und Drogensüchtigen, die vielen kleinen Erzählpartikel, die sich in den Vordergrund drehen, ins Interesse des Lesers und ins Licht des Betrachters, und die dann wieder weg sind, haben die eine Funktion?

Ist ihre Funktion vielleicht die, das Chaos darzustellen? Chaos, wo alles gleichzeitig da ist, und wo der Zeit keine ordnende Funktion zukommt. Durch immer neue, einander ähnelnde Wiederholungen, Bewegungen, Drehungen entstehen Momentaufnahmen und Konstellationen. Aber es entsteht kein strenges, nach früher und später geordnetes Kontinuum. Und gerade dadurch, so scheint‘s, hat dieser Roman viel Zeit. Er hat alle Zeit der Welt. Oder gar keine.

Und nun beginnt das Phantasieren. Ich habe erst die Hälfte des Textes gelesen, den Rest muss ich mir vorstellen. Ich versuche mir das so hinzubiegen, wie ich das haben will. Und wenn’s nicht hinhaut, dann ist das, wie Wallace das so schön am Eingang seines Buches formuliert, als er sich an die Leser wendet, „Produkt Ihrer eigenen krankhaften Phantasie“. Außer den drei gleichberechtigten Erzählzentren hat US ein viertes Zentrum. Ich unterstelle, dass es sich dabei um das Zentrum des gesamten Mobiles handelt: Joelle van Dyne. Die Hauptdarstellerin des Films „Unendlicher Spass“, der all jene lähmt, die ihn anschauen. Diese Unterstellung ist natürlich davon motiviert, dass der Film für den Roman titelgebend ist. Es spricht auch etwas gegen diese Annahme: Joelle ist kein Erzählzentrum wie die anderen drei, sie ist eine vereinzelte Figur. Ich rücke sie so stark in die Mitte, weil ich am Thema Schönheit meine greifen zu können, was es mit dem Begriff der Unendlichkeit in US auf sich hat. Um eine Unendlichkeit zu konstruieren – also nicht die sprachlich unfassbare, ganz große, unvorstellbare Unendlichkeit, sondern eine, sagen wir, mittelgroße Unendlichkeit – braucht es eigentlich nur ein Gegensatzpaar: Alles und Nichts, Chaos und Kosmos, Schönheit und Entstellung. Alles was zwischen den jeweiligen Gegensätzen liegt, ist eine Unendlichkeit.

Ist Joelles Schönheit der Grund für ihre permanente Verschleierung? Eine moderne Medusa, die jeden zu Stein erstarren lässt, der sie anschaut. Oder ist der Grund der Verschleierung ihre Entstellung durch einen angeblichen Säureangriff? Immerhin ist sie die Vorsitzende der L.A.R.V.E., „Liga der Absolut Rüde Verunstalteten und Entstellten“. Ist Joelle unmenschlich schön oder ist sie unerträglich hässlich? Ist sie lediglich ein Phantasma (oder, in der Sprache der Amüsierwilligen, ein Funtasma)? Ist nicht jedes Sehen, jedes äußere Bild das auf ein inneres stößt, im Kern bereits phantasmagorisch? Es gibt ja in jeder sinnlichen Wahrnehmung eine Konfrontation zwischen Phantasie und Wirklichkeit. In der Schönheit ist diese Konfrontation jedoch besonders prägnant.

Wer von menschlicher Schönheit spricht, der spricht nicht von einem rein ästhetischen Wohlgefallen, sondern von Liebe und Begehren. Und sei es nur das Begehren, den anderen zu sehen. Erkennen zu wollen, wer einem da gegenüber steht. Auch wenn er in Wirklichkeit nur erkennt, wie das Gegenüber aussieht. Dieses Erkennen findet durch den Blick statt, das gegenseitige einander Anschauen. Das ist ein Geschehen, das sich zwischen zweien ereignet, kein solipsistischer Akt. Schönheit ist nicht das, was einer hat oder besitzt, sondern was ein anderer ihm zuschreibt. Menschen sind nicht schön, sozusagen von Natur aus, sondern sie werden es, indem ein Gegenüber ihnen diese Schönheit zuschreibt. Der Schleier unterbindet diese Zuschreibung. Dem einen ist das Sehen genommen, dem anderen das Gesehen werden. In dieser Situation ist weder der vor noch der hinter dem Schleier ganz er selbst. Der Sehende stellt nicht nur die Ungesehene in Frage, sondern auch sich selbst. Das ist eine partiell doppelte Blindheit, beiden Beteiligten fehlen die Zuschreibungen des anderen.

Der Betrachter, der Leser weiß nicht, was sich hinter dem Schleier verbirgt. In diesem Nichtwissen sind die beiden Gegensätze Schönheit und Entstellung ganz nah beieinander, weil beides möglich ist. Es wird wohl nur das eine der Fall sein, aber in der Möglichkeitsform ist beides gleichzeitig präsent. Oder ist Joelle, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, beides zugleich? Wie Pat Montesian, die Leiterin von Ennet House, deren eine Gesichtsseite nach einem Schlaganfall entstellt, deren andere Seite aber schön ist. Ist Joelle eine Figur, die selbst ein Mobile ist, so dass bisweilen das eine und dann das andere im Vordergrund steht? Ist sie schön, so tritt ihre Entstellung zurück. Und umgekehrt. Ist eine solche Gleichzeitigkeit von einander Ausschließendem denkbar? Ist Joelles Verschleierung eine Maskerade oder ist sie echt? Oder beides zugleich?

Gleichzeitigkeit bedeutet, dass wir etwas nicht in eine temporale Struktur, in eine Verlaufsform bringen können. Da ist etwas, das nicht Vergangenheit wird. Es ist immer Gegenwart und Anwesenheit. Gleichzeitigkeit ist womöglich der lähmende, versteinende, erstarrende Kern dieses Phantasma. Möglicherweise erstarren nicht nur die anderen, die, die sie zu Gesicht bekommen, sondern auch Joelle selbst. Ich habe im Zusammenhang des einander Anschauens und sich gegenseitig Erkennens von einer partiell doppelten Blindheit gesprochen. Der Schleier unterbindet das intersubjektive Geschehen zwischen den beiden, die gegenseitigen Zuschreibungen und Projektionen: der andere wird zu einer leeren Leinwand und man selbst wird es dadurch ebenfalls. Dieses Selbst, das wir nicht sind, sondern durch die Zuschreibungen des anderen werden, lässt sich in so einer Situation nicht greifen. Ein Selbst wird erst dort das eigene Selbst, wo wir es durch einen anderen begreifen.

Ist das Chaotische näher am Anfang und am Ursprung? Am Ursprung der Welt und des Erzählens von diesem Ursprung. Geht Erzählen bereits mit einem Verlust jeden Ursprungs einher? Bedeutet das, dass der Versuch, das Chaotische wiederherzustellen oder sich ihm mimetisch anzunähern, ein Irrweg ist? Oder ist die Beobachtung, die zur Hälfte eine Unterstellung ist, dass der chronologischen Zeit eine untergeordnete Rolle zukommt, falsch? Und wenn sie doch richtig sein sollte, gilt dies nur für mehr oder minder experimentelle Formen wie US sie in dem Unendlichen konstruiert. Oder ist das eine allgemeine Tendenz? Bietet die Gleichzeitigkeit von Ereignissen einem Erzähler andere Möglichkeiten, andere erzählerische Mittel?

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten zwanzig Jahren vollkommen verändert. Die strenge Einteilung von Arbeitszeit und Freizeit ist nahezu obsolet. Durch Telefon und Internet ist jeder jederzeit erreichbar und hat Zugriff auf Rechner, Server, Daten. Aus dem wohlgeordneten und streng voneinander getrennten Nacheinander des Lebens ist eine Gleichzeitigkeit geworden. Wir sind immer bei der Arbeit. Oder nie. Es wäre doch erstaunlich, wenn solche tiefgreifenden Veränderungen keinen Niederschlag in der Literatur fänden. Bieten Mobile, Collage oder Rhizom Erzählmodelle, die die strenge Anordnung der Zeit in ihre Extensionen nicht bietet? Hat das Folgen für die Bedeutung von Erinnerung und Antizipation in fiktionalen Texten? Oder sind das Experimente, die es immer gegeben hat, die aber an dem Fundament der strengen Aufeinanderfolge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht rütteln können? Gibt es eine Tendenz zum chaotischen Erzählen, eine narrative Entropie? Hat jemand Antworten auf solche Fragen? Oder braucht es die gar nicht?

Dem Unendlichen kann man sich wohl nur auf eine einzige Weise nähern: kontinuierlich. Das hat DFW mit US getan. Dabei hat er, wie es aussieht, kein Ende gefunden. Weil’s keins gibt. Das kann einer als grandiosen Ausblick empfinden. Aber auch als Aussichtslosigkeit. David Foster Wallace, der sich im Unendlichen aufgehalten hat, zwischen den absoluten Gegensätzen, in einem Dazwischen, muss sich dann doch zu einer Seite hinüber geneigt haben. Welche der beiden das auch gewesen sein mag, er ist dabei offenbar aus dem Gleichgewicht gekommen.

Aléa Torik, geb. 1983 in Siebenbürgen, Rumänien. Studium der Linguistik und Literaturwissenschaften in Bukarest und Berlin. Derzeit Promotion zum Thema „Identität, Authentizität und Illusion“. Roman „Der blinde Fotograf“, führt ein Blog im Internet.

[off topic] Raymond Federman r.i.p.

12. Oktober 2009 | Guido GrafRaymond Federman (1928-2009)

Raymond Federman

Photo: Bruce Jackson

10./11. Oktober

12. Oktober 2009 | Elmar Krekeler2.45. Köln. Rauschen in den Ohren und irgendwo dazwischen. Pachelbels Canon mit Goebels Musica Antiqua. Eben aus dem Schauspielhaus gefahren. Kann das alles noch nicht realisieren (wird der Literaturbetrieb eigentlich tatsächlich immer mehr fußballifiziert: Herta Müller klang wie weiland Olli Kahn, als man sie aus ihrem Haus in Friedenau herausgezerrt hatte. Und Reich-Ranicki benutzte beinahe die Lothar Matthäus-Formel, als er sich bockig weigerte etwas über „die Herta Müller“ zu sagen). Hab ich da gerade tatsächlich neben Joachim Król drei Stunden auf der Bühne gesessen? War schon so. Merkwürdig.

Zehn Stühle in einer Reihe. Darüber ein Plakat. David Foster Wallace gefühlt drei Meter groß. Irgendwo links sitzen die Leut. Harald Schmidt tigert mit seinem Text durchs Dunkel der Hinterbühne. Manfred Zapatka (Zapatka!), Król, Maria Schrader fragen Ulrich Blumenbach Löcher in seinen nicht vorhandenen Bauch. Madame Psychosis? Behemoth? Vor der Sponsorenzeit. Mein Gott sind die alle normal. Kollege Scheck will noch zu einer Hochzeit und ist erschüttert über die angekündigten dreieinhalb Lesestunden.

Blumenbach befürchtet, dass das alles zu dunkel wird. Poor Tony Krause, Marios Geburt. Manfred Zapatka fängt an. Gatelys Einbruch und Entrée in die Geschichte. Hat sich an seinen Lateinunterricht erinnert gefühlt bei der Vorbereitung, hat er vorher gesagt. Das Ding besteht schließlich fastbeinahe nur aus einem Satz, bei dem man ziemlich lange aufs Verb warten muss. Zapatka ist groß (wird das hier eigentlich mitgeschnitten). Die Geschichte ist es auch. Zapatka gibt den Ton vor, der bleibt. Es beginnt etwas, das den ganzen Abend nicht weg ist, eigentlich schon da ist, seit wir hier sind. Es pulst etwas in diesem Raum. Es lebt, das Buch, die ganze Lesemannschaft. Die Leute – hinterher wird Hajo sagen, das sei mit das jüngste Lesepublikum gewesen, das er in Köln gesehen hat – ist erschüttert und lacht.

Joachim Król liest Marios Geburt. Ein gruseliger Text. Eine Missbildungskavalkade. Und ein gewaltiges Lachen. Król macht keine Freakshow daraus. Aber einen Heidenspaß. Er fältelt alles mit einer derart entschiedenen Lockerheit aus, was drin steckt, dass man tatsächlich erschüttert ist. Wie es dieser Teufelskerl (DFW) schafft, das Grauenvollste zu beschreiben, ohne zynisch zu werden, wie da hinter dieser sardonischen, finster-brüllkomischen Grinsemaske immer etwas Menschliches, Verzweifeltes schlägt.

Blumenbach ist begeistert. Der kriegt, so sieht er jedenfalls von der Seite aus, das innere Grinsen nicht aus dem Gesicht. Die Texte funktionieren. Als Texte. Sie leben, schaffen eine Atmosphäre. Und das komischste: Sie sind verteufelt vielgestaltig, zwanzig Stockwerke liegen manchmal zwischen ihren Stilebenen, Król & Cie. finden ganz unterschiedliche Zugänge. Und trotzdem gibt es einen Grundton, einen basso continuo, um jetzt mal eklig gebüldet zu klingen. Einen Sound. Blumenbach hats hingekriegt. Für ihn solls Blumensträuße regnen hinterher, wenn noch einer wach ist.

Maria Schrader liest Madame Psychosis. Die werde ich – sollte Joelle van Dyne, die Medusa des Unendlichen Spaßes noch einmal auftauchen – beim Lesen gar nicht mehr anders hören. Was für eine schöne Stimme, welche Register und in ihrer rauchigen Gebrochenheit genau das richtige für die letzte Muse des großen Storchs.

Frau Baumhövel, übernehmen Sie! Das ganze Buch, von diesem Trupp eingelesen für den Hörverlag. Oder wenigstens die drei Stunden von Köln.

Harald Schmidt liest die Geschichte von Poor Tony Krause. Gott, gings mir schlecht, nachdem ichs gelesen hatte. Beneide ihn nicht wirklich. Ist ein Bad in der Scheiße. Das darf man nicht an sich heranlassen beim Lesen, das muss man sich vom Leib halten, da brauchts einen Sprechneoprenanzug. Das verträgt kein Gran Mitgefühl, sonst kippts.

So liest Schmidt. Rasch. Ohne sich bei der Vorrede aufzuhalten. Hinein ins Entsetzen. Die paar entlastenden Scherze leuchten umso heller in dieser Kraniobrachialfinsternis und die „Zuckungen“, immer wieder dieses „Zuckungen“. Ich kann auch von hinter ihm sehen, was im Publikum passiert. Am Anfang sitzen sie noch entspannt da, erwarten , was sie heute schon gewohnt sind. Blutige Scherze. Dann merken sie, das Poor Tony eine ganz andere Nummer ist. Und das blanke Entsetzen, man kann es nicht anders sagen, schleicht sich in die Mienen. Noch nie soviele erschütterte Gesichter gesehen. Die Hände verkrampfen sich an den Stuhllehnen, dann wanderen sie vor den Mund. Manche sahen aus, als würden sie tatsächlich beißen. Wahnsinn.

Es dauert, bis das Lachen wieder da ist. Mit Maria Schrader. Die liest die Nesquik-Episode, nach der man an jedem angereichten Kakaotrunk erstmal riecht. Ein suizidaler Tennisjunge bringt erst sich mit einer zyanofizierten Schokomilch um, die Reste in seinem Mund geben anschließend seiner in Lebensrettung bestens ausgebildeten vielköpfigen Familie den Rest.

Tobender Beifall.

Ermattet ins Mettbrötchen gefallen. Und in ordentlichen deutschen Weißwein. Dieser Abend sah dann noch die Erfindung diverser neuer Fernsehformate und die Geburt schöner Witzer, die ich alle wieder vergessen hab. Und jetzt seh ich im Online-Dienst DER Zeitung, was mich schon wieder an meiner Realität zweifeln lässt, Gately ist tot. Tragisch und unter ungeklärten Umständen. Könnten Drogen im Spiel gewesen sein. Ist aber gar nicht Don Gately, sondern Stephen, der hat für eine Boygroup gesungen. Werd noch verrückt.

9. Oktober

10. Oktober 2009 | Elmar Krekeler22.30. Im gepackten Koffer. Der Rest des Montserrat-Caballé-Weins. Wird immer gruseliger. Aber was solls. Morgen geht’s nach Köln. Irgendwie wird die Buchmesse immer länger. Schrecklich. Und am Montag kriegt dann Herta auch noch den Buchpreis. Ach, besser nicht. Hanser gewinnt den Buchpreis, zwei Nobelpreise (Barack ist auch bei Krüger), den Friedenspreis, den Wirtschaftsbuchpreis. Das ist zuviel.

Zurück in die Wüste. Schade. Marathe war mir gerade heimlich ans Herz gewachsen. Liegt vielleicht an der Sprache, die klingt wie Luxemburgerisch aus dem Französischen rückübersetzt ins Deutsche. Nicht weil ich ihm gleich im Schauspielhaus auf der Bühne sitze: Das ist großartig, Herr Blumenbach. Beispiel: „Wie stelle ich diese ferne Weite der langen Frist bei meinem Handelen in diesem Agugenblick in die Rechnung, jetzt, wo unser toter Genosse die Suppe umklammert, und wir beide mit Speichel am Kinn dastehen und die Suppe betrachten! Meine Frage versucht zu sagen: Wenn die höchste Lust jetzt gerade, en ce moment, in der ganzen Portion Habitant besteht, wie kann mein Selbst dann das Begehren dieses Augenblicks zurückstellen, dich zu rammen und die Suppe zu nehmen? Wie kann ich über diese Suppe hinaus an die zukünftige Suppe in weiter Ferne denken!“

Marathe, stellt sich raus, hasst es, wenn jemand in seine Sprachsuppe spukt, zwei Brüder, wird ziemlich deutlich, hat er untern Zug expediert. Marathes Frau wurde mit offenem Schädel geboren, weil die Eltern massiv rauchten. Gibt es denn in diesem Buch irgendetwas nicht dysfunktionales.

Es geht aber nicht um Suppe auf diesen 16 Seiten. Es geht um den freien Willen. Der alles einschließt: die Gefährdung der anderen, die Gefährdung von uns selbst. Wir entscheiden, aber sollen wir entscheiden, dürfen wir entscheiden. Im Fall von „Unendlicher Spaß – Der Film“ heißt das: Soll man die Patrone allen zugänglich machen, auch wenn das ihre Leben kosten könnte? Ein echter Klassiker, die Passage.

Jetzt ists genug. Muss noch ein bisschen über morgen nachdenken. Wenig Zeit, viele Fragen. Wird spaßig.

8. Oktober

10. Oktober 2009 | Elmar Krekeler12.45. Großraum. Gehtsokaffeemitvielmilch. Reichlich Schokolade. Endlich sind wir wieder in der Wüste und bei Rémy Marathe und Transe-Steeply im politsch-philosophischen Infight. Keine Musik. Gleich kommt der Nobelpreis. Wenn nicht gerade ein Wunder geschieht und Denis Johnson endlich auch in Schweden gelesen wurde, bin ich halbwegs raus. Muss nur Texte anschleppen.

Das hat entschieden was von Beckett. Und wahrscheinlich muss ich das heute abend noch einmal lesen. Seit Tagen müssen sie da in der Wüste stehen. Der Rollstuhlmann mit der Frau im Koma und der in makabrer Verkleidung um ihn herum streunende und argumentierende gigantische Agent. Das sind meine absoluten Lieblinge. Finster ist das auch und leer und apokalyptisch. Die Agenten sind auch nicht zu beneiden in dieser Fastbeinahezukunftvongestern. Müssen sich für ihre Rollen verkrüppeln. Man stelle sich vor: James Bond in zu engen Highheels und Bondageartigen Strapsen unterkühlt in der Wüste. Und dann auch noch mit einem geistig überlegenen, sprachlich höchst seltsamen Abkömmling der Assassins des Fauteuil Rollents um Kopf und Kragen diskutieren.

Noch eine Minute bis zum Nobelpreis. Der Lärmpegel steigt. Wäre jetzt gern in der Wüste: „Die leere Weite, der sie beide sich auf dem Felsvorsprung gegenübersahen, schluckte jede Resonanz, jedes Geräusch klang eingekapselt und jede Äußerung tonlos leise und irgendwie übertrieben intim, fast postkoital.“ Ach, könnte man nicht den Nobelpreis posthum?

Zu spät. Er geht an Herta Müller. Wieder kein Amerikaner. Wieder nicht Philip Roth. Wird sich der Alte wieder ärgern. Wieder Hanser. Literaturpreis ist, alter Scherz von mir, wenn 100 Verlage um eine Auszeichnung antreten, und Hanser gewinnt immer (danke Gary Lineker).

Muss jetzt Texte organisieren. Am Porträt sitzt Wiechner gottseidank seit gestern. Es wird wieder geschrien, drei Zeitungen streiten um Texte. Vernetztes Denken? Pfeifendeckel. Egal wird schon. Was machen die beiden Mädels hier? Wann Herta Müller am Bahnhof ankommt? Ja, keine Ahnung. Die ist doch unterwegs von Stuttgart hierher, hätte ich gesagt, hab ich gesagt, aber ich weiß doch nicht wie. Vielleicht fährt sie Rad. Und noch einer. Wenn ich ein Interview mache, soll ich feißtuhfeiß ein Video davon drehen, drückt mir ein Flip in die Tischplatte.

Ich werde hier auch noch zum Rollstuhlattentäter. ICH WILL IN DIE WÜSTE. Die streiten sich gerade, ob sie für irgendwas streiten. Noch Ziele haben. Ob es überhaupt noch Ziele gibt in der Unübersichtlichkeit. Terrorismus im Zeitalter der verlorengegangenen Maßstäbe. Unterhaltung allein reicht nicht.

Jetzt geb ichs auf. Die Mädels vom Bahnhof sind wieder da. Können ja nichts dafür. Ich bin hier doch nur der Textneger. Und meine Kristallkugel streikt leider, sodass ich nicht sehen kann, wo Frau Müller gerade herumfährt. Bis morgen. Heute abend bin ich garantiert hirntot, im Koma.

Unendlicher Spaß – DIE REISEAUSGABE

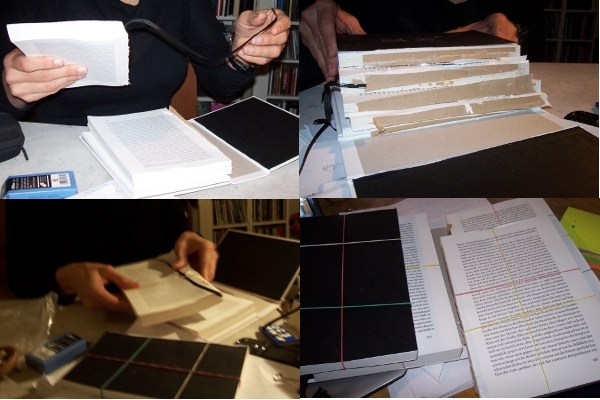

10. Oktober 2009 | Monika RinckSie brauchen: Ein Tapetenmesser und einige Haushaltsgummis. Gehen Sie stets schrittweise und sorgfältig vor.

Trennen Sie den Einband vom Buchblock. Trennen Sie vorerst mithilfe des Tapetenmessers die bereits gelesenen Seiten von den ungelesenen. Vertrauen Sie auf Ihr Gedächtnis. Teilen Sie dann den restlichen Buchblock in weitere Lektüreelemente. Portionieren Sie diese Elemente hinsichtlich Ihrer kommenden Reiseverpflichtungen. Konsultieren Sie Ihren Kalender. Gehen Sie schrittweise und systematisch vor. Vergessen Sie nicht, dass der Anmerkungsapparat Sie immer begleiten wird.

Um zu verhindern, dass die so gewonnenen ungeschützten Lektüreelemente beim Transport Schaden erleiden, sollten Sie diese mit einigen Haushaltsgummis umspannen. Nun können Sie das Buch mühelos transportieren. Bitte denken Sie daran, das Buch nach der Lektüre wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Bitte gehen Sie schrittweise vor. Setzen Sie die Lektüreelemente dann wieder in den Umschlag ein und umspannen Sie auch diesen mithilfe weiterer Haushaltsgummis.

Aufschlag Schmidt

10. Oktober 2009 | Thorsten KrämerVor ein paar Tagen habe ich geträumt, Harald Schmidt hätte mit Helge Malchow ein Tennismatch gespielt, Best-Of-Five, vor Publikum. In den kurzen Pausen zwischen zwei Spielen schlug der Schiedsrichter jeweils wahllos eine Seite aus dem US auf und las sie über die Lautsprecheranlage vor. Was das Publikum nicht wusste: die beiden Spieler hatten sich abgesprochen, im fünften Satz, in dem es keinen Tiebreak gab, sorgten sie dafür, dass jeder sein Aufschlagspiel durchbringen konnte. Auf diese Weise wollten sie weiterspielen, bis entweder alle Zuschauer gegangen waren oder jede Seite von US mindestens einmal vorgelesen worden war. Beim Stand von 14:15 wachte ich auf.

Na gut, das habe ich natürlich nicht geträumt, sondern mir ausgedacht, als eine mögliche Antwort auf die Frage, wie eine adäquate Veranstaltung zu einem Buch wie US, die zudem noch ohne den Autor auskommen muss, aussehen könnte. Vielleicht wird bei dem tatsächlichen Spektakel heute Abend im Kölner Schauspielhaus ja wenigstens eine Runde Tischtennis gespielt…

Thorsten Krämer, geboren 1971 in Wuppertal, lebt in Köln. 1999 erschien sein Roman „Neue Musik aus Japan“, in den letzten Jahren hat er vor allem Koch-Doku-Soap-Patronen betextet. Schon seit Längerem in Vorbereitung ist „Cabrio“, eine Sammlung von Erzählungen.

7. Oktober

9. Oktober 2009 | Elmar Krekeler22.25. Küche am Wasser. Ein Rotwein, der Barcelona heißt, aber nicht nach Freddy Mercury schmeckt, sondern wie Montserrat Caballé klingt, wenn sie jetzt noch singt. Wunderkindkultpianist Daniel Fray spielt Schubert. Erstaunlich.

Noch drei Tage bis Köln. Harald Schmidt liest David Foster Wallace. Ist der nicht Teil des Problems? Vielleicht fällt ihm ja was ein dazu.

Marios sehr josephhellerige Politposse geht weiter. Jetzt dreht der ehemalige Schnulzier Johnny Gentle total durch, singt Revuesongs in falschen Tonarten und droht damit alles in Schutt und Asche zu legen. Das allein ist schon durchgedreht genug (konnte George W. eigentlich singen, wahrscheinlich falsch). DFW dreht aber weiter und erzählt von einem Tennisspieler. Der sei Vorbild für diese Geschichte vom durchdrehenen Präsidenten gewesen. Eric Clipperton heißt er. Und der rannte immer mit einer Glock-17-Halbautomatik übern Platz, mit der er drohte sich zu erschießen für den Fall, dass er verlöre. Klaro. Er verlor dann auch nicht mehr. War aber verdammt umständlich beim Aufschlagen, die Glock (Clipperton ist übrigens tot, Suizid, aber das steht in einer Fußnote. Ich muss wieder Fußnoten lesen, eben beim Blättern: da gibt’s eine gewaltige Dialogpassage mit Orin!). DFW erzählt die einzigen erhaltenen Filmmeter mit Clipperton. Das sieht aus, als hätte Mario ihn kurz vor dem finalen Knall in den Kopf gefilmt. Gruselig. Ein Stummfilm. Man sieht Mario mit Belichtungsmesser, irgendwas hat er noch in der Hand. Und dann lacht er. Ein homodontes Lachen. Warum fröstelts mich dabei?

Schnitt. Hal, bekifft, kurz vor dem Zuckerschock. Und was jetzt folgt, ist wieder eine nachgeholte Exposition. Herr Wallace erklärt wie es zu Interlace kam, dem perfekten individualisierten Bezahlfernsehen, das alle mindestens so abhängig macht wie das ganze chemische Zeugs, das er bisher schon aufgefahren hat. Es geht um Schockwerbung, eine Art Über-Benetton, die Leute kauften das Zeug, aus Furcht vor den Spots (Bilder von Künstlern mit lähmenden kraniofazialschmerzen zum Beispiel und noch grässlicheres). Bis es zu einem Überspot kam: „Er erzeugte eine Angst, die der Konsum nehmen konnte.“ Auf einmal schabten alle nur noch ihre Zunge (für Zungenschaber war der Spot), die großen Vier Networks gingen den Bach runter und die großen Werbeagenturen gleich mit. Auftritt eines neuen Schreckgespenstes weltumspannenden Ausmaßes: Noreen Lace-Forché (großer Name), eine Videotheken-Mogulette (großer Beruf!), vor der selbst Bill Gates Angst hat un die InterLace gründete. Und von da an war die amerikansiche Massenunterhaltung proaktiv und verbrauchergesteuert. Eine Art Über-Premiere.

Uff. Lustig ist das und aufschlussreich. Und wahnsinnig anstrengend. Jetzt weiß ich alles, auch wie Johnny Gentle Präsident werden konnte. Mach jetzt Feierabend. Hatte heute schon Elternabend. Das war ein endlicher Spaß. Ein ziemlich endlicher Spaß.

- Artikel RSS

- Kommentare RSS

Über das Buch

1996 erschien »Infinite Jest« in den USA und machte David Foster Wallace über Nacht zum Superstar der Literaturszene. Vor einem Jahr nahm sich David Foster Wallace das Leben. Sechs Jahre lang hat Ulrich Blumenbach an der Übersetzung von Wallaces Opus magnum gearbeitet, dem größten Übersetzungsprojekt in der Geschichte des Verlags Kiepenheuer & Witsch.

Mehr zum Buch »

Termine zum Buch »

Autoren

- Admin Istrator

- Alban Nikolai Herbst

- Alea Torik

- Andrea Köhler

- Annett Gröschner

- Clemens Setz

- Elmar Krekeler

- Georg Klein

- Georg M. Oswald

- Guido Graf

- Hanno Millesi

- Hans Wedler

- Helge Malchow

- Iannis Goerlandt

- Jan Böttcher

- Kolja Mensing

- Monika Rinck

- Nicoletta Wojtera

- Norbert Niemann

- Norbert Zähringer

- René Hamann

- Robert Michael Wenrich

- Sabine Scho

- Sebastian Fasthuber

- Stefan Beuse

- Svealena Kutschke

- Thomas Klupp

- Thomas Meinecke

- Thomas von Steinaecker

- Thorsten Krämer

- Ulf Stolterfoht

- Ulrich Blumenbach

- Ulrike Sarkany

| M | D | M | D | F | S | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « März | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Archiv

- TRIO 24: Ach du dickes Ding! | Sätze&Schätze: [...] Kapituliere ich ausnahmsweise vorzeitig, plagt mich noch lange, lange Zeit ein schlechtes Gewi [...]

- Christian: Gibt es auch günstiger: http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B005NE5TA4/ref=dp_olp_used?ie=UTF8 [...]

- Steffen: Ja tatsächlich tolle Idee und schön umgesetzt. Das ist ein ziemlich vertrackte Stelle im Buch der [...]

- (ohne Titel) « VOCES INTIMAE: [...] aus Berlin zu sein, ist wohl nur für Berliner eine relevante Information. Like this:LikeS [...]

- VOCES INTIMAE: [...] aus Berlin zu sein, ist wohl nur für Berliner eine relevante Information. Like this:LikeS [...]

Autorenseiten

- Alban Nikolai Herbst

- Alban Nikolai Herbst

- Aléa Torik

- Annett Gröschner

- Christoph Ribbat

- Frank Heibert

- Georg Klein

- Guido Graf

- Hanno Millesi

- Hans Wedler

- Jan Böttcher

- Jörg Albrecht

- Kolja Mensing

- Matthias Altenburg

- Monika Rinck

- Norbert Niemann

- Sabine Scho

- Stefan Beuse

- Svealena Kutschke

- Thomas Klupp

- Thomas Pletzinger

- Thomas von Steinaecker

- Thorsten Krämer

- Ulf Stolterfoht

David Foster Wallace

- David Foster Wallace – Wiki

- David Foster Wallace – All That

- David Foster Wallace – alle Veröffentlichungen in Harper's Magazine

- David Foster Wallace – über Roger Federer

- David Foster Wallace im Interview (2003)

- Infinite Summer

- The Howling Fantods!

- This Is Water!

- Über David Foster Wallace (Die Welt)

- Über David Foster Wallace (New Yorker)

- Über David Foster Wallace (Rolling Stone)

- Über David Foster Wallace (Spiegel)

- wallace-l

Mehr

- Feature

- Fußnoten

- Gespräch mit Ulrich Blumenbach (Deutsche Welle)

- Gespräch mit Ulrich Blumenbach (Deutschlandradio)

- Infinite Jest Tour of Boston

- Klaus Brinkbäumer interviewt Ulrich Blumenbach (SPIEGEL online)

- Mapping Infinite Jest in Boston

- Über Unendlicher Spass (von Peter V. Brinkemper)

- Ulrich Blumenbach: Die Ausweitung der Literatursprache